|

|

|

Im

Spiegel zeitgenössischer rabbinischer Responsen

Mittelalterliche Synagogen im österreichischen Raum

Simon PAULUS

Die reichhaltige Literatur der rabbinischen Responsentexte

ist eine gesonderte Erscheinung im Fundus schriftlicher Zeugnisse aus dem

Mittelalter. Die zumeist schriftlich erteilten Gutachten und Kommentare auf

Anfragen zur Halacha und Orthopraxie wurden im Umkreis der mittelalterlichen

Gelehrtenschulen in Sammlungen zusammengefasst und weitergegeben.

Sie befassen

sich mit allen Gebieten des religiös geprägten Alltags und bieten damit einen

wertvollen Einblick in die Lebenswelt jüdischer Gemeinden des Mittelalters und

der frühen Neuzeit. Es liegt nahe, dass jene Quellen auch für den Bauhistoriker

mitunter aufschlussreiche Informationen enthalten, die das Wissen um den Bau und

die Einrichtung der Synagogenbauten des Mittelalters um neue Erkenntnisse

bereichern können. Gerade einige Responsen von Rabbinern, die im

österreichischen Raum wirkten, erweisen sich in dieser Hinsicht von besonderer

Ergiebigkeit.1

An vorderster Stelle sind hier die u.a. im Sefer Leket Josher

überlieferten Responsen des Israel ben Petachya Isserlein (Maharai, 1390-1460)

zu nennen. Der Verfasser des Leket Josher, der ursprünglich aus Höchstädt in

Bayern stammende Joseph (Jossel) ben Moses (1421-1490?), war Schüler des

überwiegend in Wiener Neustadt wirkenden Isserlein, der hier eine der

bedeutendsten jüdischen Gelehrtenschulen des Spätmittelalters etabliert hatte.

Isserlein entstammte einer angesehenen österreichischen Gelehrtenfamilie; sein

Urgroßvater war R. Israel aus Krems, sein Onkel Aaron Blümlein (Plumel).2

Zieht man ergänzend noch einige Aussagen, bzw. Lehrmeinungen

weiterer einflussreicher Lehrmeister hinzu, wie beispielsweise die des in Worms

wirkenden bedeutenden Rabbiners Meir ben Baruch von Rothenburg (Maharam

Rothenburg, 1215-1293), seinerseits ein Schüler des zeitweise in Wien ansässigen

großen jüdischen Rabbiners Isaak ben Or Sarua (vor 1200-um 1250), so ergibt sich

ein komplexes Bild jener Lebensumstände, in der die Synagoge und ihre

architektonische Erscheinung eingebunden war. Das Spektrum dieser in den

Responsen behandelten Fragen zum Themenkomplex reicht von Kommentaren zu

vermögensrechtlichen Fragen und liturgischen Forderungen bis hin zu

gestalterischen Aspekten hinsichtlich Bau und Ausstattung der Synagogen.

Konkrete Bauvorschriften bezüglich Größe, Erscheinung und Anlage werden jedoch

nicht ausgesprochen. Vielmehr sind es funktionale Problemstellungen, die

ausgehend von konkreten Fallbeispielen zu verallgemeinerten Lösungsansätzen

führen.

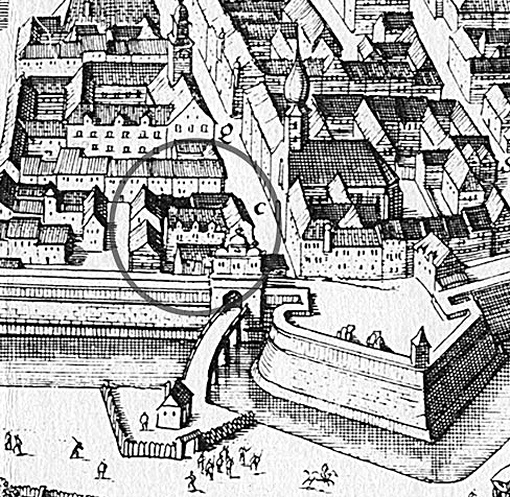

Abbildung 2: Graz, Darstellung der ehemaligen

spätmittelalterlichen Synagoge in der Stadtansicht von Matthäus Merian von 1635

Die Synagoge wird in der halachischen Literatur als heiliger

Ort eingestuft. In einem Kommentar des Joseph ben Moses heißt es dementsprechend

auch, dass „unsere Synagoge ein kleines Heiligtum, von der Heiligkeit wie der

Vorhof (des Tempels), in welchem geopfert wurde, sei."3 Bezüge zum

Tempel werden daher auch in der Ausstattung der Synagoge immer wieder

hergestellt. Ein eindruckvolles Beispiel stellt die um 1350 entstandene

Synagogentür der Mödlinger Synagoge dar, die nach der Vertreibung der Gemeinde

und Profanisierung der Synagoge 1420 lange Zeit als Tür des Stadtarchivs im

Rathaus diente und sich heute im Besitz des Museums der Stadt im Thonetschlössl

befindet (s. Abbildung).4 Die mächtige, aus Eisenplatten

zusammengenietete Tür wird durch eine stilisierte Darstellung der Menorah

dominiert, die aus Eisenbändern zusammengesetzt ist. Als Ausstattungsstück der

Inneneinrichtung kommt auch dem Chanukahleuchter eine besondere Bedeutung zu, da

er vielfach mit der Menorah symbolisch gleichgesetzt wurde. Eine Response

Isserleins stellt die verschiedenen Positionen vor, die seit dem 11. Jahrhundert

zur Platzierung des Leuchters in der Synagoge diskutiert wurden: Entgegen

Salomon ben Isaak (Raschi 1040-1105), der von einer Orientierung der Menorah des

Tempels an der Ost-Westachse ausging, favorisieren Maimonides und Moses von

Coucy die Aufstellung des Leuchters am südlichen Ende der Nord-Südachse, da

ihrer Ansicht nach die Menorah des Tempels auf der Südseite des Vorraums im

Tempel (Hechal) stand. Diese Position wird auch von Jacob ben Ascher im Tur

vertreten: „Und in der Synagoge stellen wir (die Menorah) im Süden auf zur

Erinnerung an die (Tempel-)Menorah."5 Aus einer Bemerkung zur

Positionierung des Chanukahleuchters in der Synagoge bei Meir ben Baruch von

Rothenburg, lassen sich gleichzeitig auch Rückschlüsse auf die Lage des

Eingangs gewinnen. Es heißt: „An der rechten Seite des Eingangs, wo keine

Mesusah ist, soll der Chanukahleuchter aufgestellt werden; In der Synagoge

rechts von der Öffnung des Arons."6 Daraus lässt sich folgern, dass

der Eingang in diesem Fall auf der Südseite liegt. Eine Response aus dem Shuut

ha-Radbaz zeigt jedoch, dass dies nicht immer die Regel ist, da hier der Eingang

entweder auf der Süd- oder Westseite beschrieben wird, die Position des

Chanukahleuchters jedoch gleich bleibt.7 Die erhaltenen Beispiele

mittelalterlicher Synagogenbauten, darunter die im Raum um Wien errichteten

Bauten in Bruck a.d. Leitha, Korneuburg und Sopron bestätigen, dass der Zugang

in der Regel auf den Längsseiten der Bauten in der Süd- oder Nordwand erfolgte.

Auch bei der archäologisch erfassten Synagoge in Wien war dies zunächst der

Fall, bevor im Zuge der zweiten Umgestaltung und Erweiterung der Eingang auf die

Westseite verlegt wurde.8

Die talmudische Forderung, dass die Synagoge das höchste

Gebäude der Stadt sein solle, wird auch in den Responsen immer wieder

bekräftigt: Zu einem konkreten Fall äußert sich Joseph ben Moses (1421-1490?)

folgendermaßen: „(...) Ich glaube, mich zu erinnern, gehört zu haben, dass ein

Gemeindevorsteher in Graetz (Graz) ein Haus neben der Synagoge baute (...) und

der Ga’on (R. Israel Isserlein) wollte nicht, dass sein Dach höher als das Dach

der Synagoge sei (...). Man erhöht sie, bis sie höher als alle Gebäude der Stadt

ist."9 Dass sich diese Forderung nur innerhalb des jüdischen

Wohnquartiers befolgen ließ, war eine hinzunehmende Tatsache. Die wie auch in

Graz zumeist zurückgezogene Lage der Synagogenbauten innerhalb der Quartiere (s.

Abbildung) erlaubte jedoch, diese Gebäude mittels hoher Dachkonstruktionen

baulich aufzuwerten, ohne städtebaulich im christlich dominierten Umfeld

aufzufallen.

Abbildung 1: Mödling, ehemalige Tür der Synagoge, vor 1420;

Museum Mödling - Thonetschlössl (Bezirks-Museums-Verein Mödling),

www.museum.moedling.at.tf Abbildung 1: Mödling, ehemalige Tür der Synagoge, vor 1420;

Museum Mödling - Thonetschlössl (Bezirks-Museums-Verein Mödling),

www.museum.moedling.at.tf

Zu Fragen der Umgebung und baulichen Abgrenzung des Gebäudes

liegen in den Responsentexten eine große Zahl von Fällen vor, die einen

Einblick in unterschiedlichste Situationen gewähren. Beispielsweise wird an den

Rabbiner Meir ben Baruch von Rothenburg ein Fall herangetragen, in dem ein

Badehaus neben der Synagoge die Synagogenmitglieder wegen Geruchs- und

Rauchentwicklung stört.10 Dass wie in Wien, Speyer oder Worms die

jüdischen Gemeindeeinrichtungen der Synagoge, des Badehauses, der Herberge und

eines Lehrhauses auch gemeinsam mit öffentlichen Abortanlagen oft in einem

Gebäude- oder Hofkomplex zusammengefasst wurden, wird durch die Responsen

bestätigt. So ist auch im Leket Josher ein Fall aus Wien überliefert, in dem es

um öffentliche Toiletten neben der Gemeindesynagoge ging.11

Ein weiterer Fall aus Wien demonstriert, dass im Hinblick auf

die Zahl und Orientierung von Fensteröffnungen die auf Daniel 6,10 bezogene

talmudische Forderung von nach Jerusalem gerichteten Fenstern verschieden

interpretiert und ausgelegt wurde. Joseph ben Moses bezieht sich auf einen

Rabbiner (vermutlich Rabbi Meir Bulda in Wien), der es in seiner Synagoge „nicht

so genau" nimmt, wenn die Fenster nicht nach Osten gerichtet sind.12

Maimonides geht in seinen Auslegungen sogar soweit, dass Synagogen und Plätze,

die für das öffentliche Gebet bestimmt sind, nicht notwendigerweise Fenster

haben müssen.13 Charakteristisch für die Synagogenbauten des

Mittelalters sind hoch ansetzende, meist schmale Fenster, die an den Stirnseiten

in der Regel Rundfenster (Okuli) flankierten (Sopron, Korneuburg, Mödling). Sie

dienten weniger der Belichtung als vielmehr zur Beobachtung des Sonnenauf- und

unterganges. Aufschlussreich sind in den Responsen wiederum Bemerkungen zur

aufwendigen Beleuchtung der Synagoge mit Kerzen oder Öllampen. Hierzu heißt es

bei Meir ben Baruch von Rothenburg: „Das Licht vieler Kerzen in der Synagoge -

am Tage oder in der Nacht - vermehrt den Festgeist und die Freude."14

Auch geht aus den Texten hervor, dass Lampen auf dem Toraschrein üblich waren.

So bemerkt Isserlein:„(...) auf dem Aron ha-qodesh sind brennende Lampen".15

Die üppige aber auch kostenintensive Beleuchtung mittelalterlicher Synagogen

wird sowohl durch die Befunde von Lampenhalterungen und Lichtergesimse, als auch

durch zeitgenössische Textquellen u.a. zahlreiche Stiftungsbelege für Kerzen und

Lampenöl bestätigt.16 Dies stößt nicht zuletzt auf christlicher Seite

auf Unverständnis und verleitet Antonius Margharita 1530 zu dem Kommentar, dass

die Juden „sehr große hoffart mit den kertzen" treiben.17

Mehrere Responsen zeigen, dass die Synagogengebäude auch für

andere Zwecke genutzt wurden, die in der Regel nicht mit der Heiligkeit des

Ortes kollidieren sollten. In bezug auf eine über dem Synagogenraum gelegene

Dachkammer heißt es bei Meir ben Baruch von Rothenburg: „Eine Dachkammer über

der Synagoge ist erlaubt, man sollte jedoch größte Vorsicht walten lassen und

dort keine profanen, niederen oder unanständigen Taten vollbringen."18

Weitere hier nur am Rande erwähnte Responsen behandeln u.a. das Verbot des

Bauens an Feiertagen oder den Verkauf der Synagoge.19

Die den Innenraum der Synagoge und seine Gliederung

wesentlich bestimmenden Einrichtungsgegenstände sind der Toraschrein und die

Bima. Auch hier geben zahlreiche Responsen Auskunft zu Gestalt, Lage, Material

und Nutzung dieser Einrichtungen. Die Lage des Toraschreins ist durch die

Gebetsrichtung vorgegeben und soll sich daher an der nach Jerusalem zugewandten

Seite, im europäischen Raum also auf der östlichen oder südöstlichen Seite

befinden. Diese Position ist sowohl bei Maimonides als auch im Tur und im

Schulchan Aruch fixiert.20 Die Orientierung der Räume kann jedoch,

bedingt durch den Zeitpunkt und die Methode der Ostung deutlich von der idealen

Ost-Westachse abweichen (z.B. Bruck a.d. Leitha 20° und Korneuburg 12° in

südliche Richtung). Oftmals musste auch die Orientierung an den Parzellengrenzen

erfolgen (Hainburg, Neulengbach, Mödling).

Toraschreine konnten entweder als Holzschränke vor die Wand

gestellt oder als Nische in die Wand eingelassen werden. Zur Breite des

Schreins, bzw. der Nische heißt es bei Meir ben Baruch von Rothenburg: „Es ist

vorzuziehen, den Aron breit anzufertigen und die Rollen flach hinzulegen."21

Die vielen Äußerungen zu dieser Thematik zeigen, dass die Rollen in der Praxis

meist im Schrein aufrecht aufgestellt wurden.22 Der Schrein selbst

wurde bereits im Mittelalter mit einer Tür und einem Vorhang (Parochet)

verschlossen.23 Eine Response Joseph ben Moses scheint darauf

hinzudeuten, dass offenbar auch zwei oder mehrere Toraschreine nebeneinander

üblich waren.24 Ebenfalls bei Joseph ben Moses wird auch eine

Plattform genannt, die sich in der Synagoge in Wiener Neustadt auf der Seite des

Toraschreins befand und von den Kohanim genutzt wurden.25

Ausgrabungsbefunde an der Synagoge auf dem Judenplatz in Wien bestätigen eine

solche Erhöhung des Fußbodens auf der Ostseite.26

Die Regel, die Bima in das Zentrum des Synagogenraumes zu

stellen, wird im gesamten mittelalterlichen aschkenasischen Kulturkreis generell

befolgt und selbst von sephardischen Religionsgelehrten verlangt.27

Maßangaben zur Höhe und Breite der Bima finden sich in der Responsenliteratur

ebenso wie Hinweise auf Material oder Brüstungshöhe.28 In Bezug auf

den Zugang zur Bima ist eine Response Isserleins bemerkenswert. Auf die Frage,

ob man beim Toraaufruf auf den „Turm" (Migdal=Bima) durch die östliche oder die

westliche Öffnung hinaufsteigen und hinabgehen soll, lautet seine Antwort: „Ich

pflege, von der meinem Platz am nächsten liegenden Seite hinaufzusteigen, und

ich steige an der meinem Platz entfernten Seite hinab; wie wir sagen, dass

derjenige, der das Vestibül betritt von der kürzesten eintritt und von der am

weitesten entfernten hinausgeht."29 Die Frage ist insofern von

Bedeutung, da sie zwei Voraussetzungen impliziert: Erstens werden zwei

gegenüberliegende Aufgänge zur Bima genannt. Zweitens liegen diese auf der Ost-,

bzw. Westseite und damit auch einer auf der Seite des Lesepultes.

Unterschiedlichste Beispiele zeigen jedoch, dass auch Zugänge von Norden und

Süden oder über die Ecken üblich waren. Ausgrabungsbefunde in Wien und Sopron

weisen darauf hin, dass im österreichischen Raum die Anlage einer Bima mit

hexagonaler Grundform als regionale Sonderform üblich war.

Die Frage nach der Ausschmückung der Synagoge mit bildlichen

Darstellungen auf Wand- und Fenstermalereien oder auf in der Synagoge

aufgehängten Textilien wird in den Responsen kontrovers diskutiert. Maimonides

antwortet auf die Frage nach einem Verbot halbplastischer, bzw. flacher Bilder

in der Synagoge: „Wir schließen die Augen beim Gebet (...) gleichgültig ob eine

Parochet oder eine bemalte Wand da ist (...)."30 Dennoch wird immer

wieder die Entfernung von Wandmalereien oder Fensterbildern gefordert. Berufen

wird sich dabei auf zwei Fälle, nämlich die Anordnung des Eljaqim ben Joseph von

Metz (12. Jh.), mit Löwen und Schlangen bemalte Glasfenster in der Synagoge zu

Köln zu entfernen, sowie auf Or Sarua, der sich diesbezüglich äußert: „Ich

erinnere mich, als ich, der Verfasser noch eine kleiner Junge war, und sie in

der Synagoge in Meißen Vögel und Bäume malten, entschied ich, dass es verboten

sei, dies zu tun (...)".31 Auch bei der Diskussion um

Figurenplastiken auf einem Toraschrein oder Parochet mit gestickten Abbildungen

wird auf diese älteren Responsen verwiesen.32 Das Spektrum der Fragen

zur angemessenen Ausstattung der Synagoge reichen bis zur Legitimation eines

Teppichs auf einem Steinfußboden.33 Die immer wieder aufflammenden

Diskussionen um das Abbildungsverbot zeigen deutlich, dass die Ausschmückung der

Synagoge mit Wand- und Fenstermalereien, bestickten Teppichen oder

Skulpturenschmuck auch mit figürlichen Darstellungen im Mittelalter üblich war

und ungeachtet des Verbots unterschiedlich frei gehandhabt wurde.

Einen Einblick in die Praxis der Geschlechtertrennung in der

Synagoge gibt eine Reihe von Responsentexte, wobei weniger die Frage der

Trennung selbst, als die damit verbundenen praktischen Konsequenzen erörtert

werden. Im Hinblick auf die räumliche Abgrenzung von Männer- und Frauenbereichen

werden überwiegend Fragen der Sitzplatzvergabe behandelt. Isserlein muss dabei

feststellen „daß bezüglich der Frauensitzplätze (...) die Männer im allgemeinen

nicht wissen, welcher Platz jeder einzelnen Frau gehört."34 Hier wird

deutlich, dass der Bereich der Frauen für Männer meist nicht zugänglich war.35

Jedoch wurden die Frauenräume wegen ihrer geringeren Heiligkeit außerhalb der

Gottesdienste auch von Männern an bestimmten Festtagen zum Übernachten genutzt.36

Mit Bezug auf Betende vor der Synagoge und die Verbindung der Frauenabteilung

zum Synagogenraum erläutert Joseph ben Moses: „Sie sind wie zwei

Genossenschaften in zwei Häusern (...) wenn der Vorbeter auf der Schwelle steht,

die Innen und Außen vereinigt, kann dies als Aron angesehen werden. Die

Frauenabteilung beweist, dass in einem Teil der Gemeinde keine Öffnung besteht

(...)."37 Tatsächlich ist aus den Responsen die konkrete Information

zu beziehen, dass es in Wiener Neustadt und Wien solche separaten Frauenräume

gab, die sich in Wien, Korneuburg, Sopron, Maribor und Bruck a.d. Leitha auch

baulich nachweisen lassen. Über die Praxis, die Verbindung zwischen dem

Frauenbereich und dem Geschehen im Synagogenraum herzustellen, geben auch die

Prozessakten des Trientiner Judenprozesses von 1475 Auskunft: Die Frauen, die in

einem Vorraum auf einer Bank saßen, traten hier, da offenbar keine

Sichtverbindung bestand, an die Tür, um der Aushebung der Tora beizuwohnen.38

Viele erhaltene Beispiele wie die Bauten in Bruck a.d. Leitha, Korneuburg und

Sopron zeigen, dass in der Regel schmale Luken üblich waren, mittels welcher die

Frauen dem Gottesdienst folgen konnten.

Bei Joseph ben Moses finden sich bezüglich der Synagoge in

Wiener Neustadt auch einige Bemerkungen zur Zuordnung der Sitzplätze im

Synagogenraum, ihrer Position zum Toraschrein und der Praxis der

Sitzplatzvergabe. Er erinnert sich: „Drei oder vier Plätze an der Lade

(Toraschrein), die ‚Wetzel’ genannt wurde, waren frei. Dort konnten Fremde

sitzen (...)." In einer der dortigen Jeschiwot saßen die Studenten „mit dem

Rücken zum Aron ha-kodesch" obwohl „man nicht mit dem Rücken zum Aron ha-kodesch

steht; denn der Aron ähnelt dem Heiligsten (...)."39 Grabungsbefunde

in Wien, Köln oder Speyer bestätigen zudem die in den Responsentexten

beschriebene Lage der regulären Sitzplätze entlang der Wände und die

Unterteilung der Plätze durch Gitter oder Bretter.40

Die hier nur exemplarisch vorgenommene Auswertung zeigt den

hohen Informationswert dieser Textquellen. Gemeinsam mit den erhaltenen und

dokumentierten Sach- und Bauzeugnissen vermitteln sie ein lebendiges Bild

jüdischen Lebens in Österreich im Mittelalter.

1 Dieser Beitrag basiert auf dem Abschnitt über rituelle und

liturgische Vorgaben des jüdischen Kultus im Mittelalter in Paulus, Simon: Die

Architektur der Synagoge im Mittelalter, Überlieferung und Bestand, Petersberg

2007, hier S. 43-53, sowie Kern-Ulmer, Brigitte: Rabbinische Responsen zum

Synagogenbau, Hildesheim 1990, und Keßler, Katrin: Liturgische und

religionsgeschichtliche Voraussetzungen für den neuzeitlichen Synagogenbau,

Diss. TU Braunschweig 2004.

2 Zu den in Österreich wirkenden Gelehrten siehe Spitzer,

Shlomo: Bne Chet –Die österreichischen Juden im Mittelalter, Wien 1997, S.

161-186. Eine Übersicht der hebräischen Schriftquellen zum österreichischen

Judentum im Mittelalter findet sich in Keil, Martha: Gemeinde und Kultur. Die

mittelalterlichen Grundlagen jüdischen Lebens in Österreich, in: Geschichte der

Juden in Österreich (Österreichische Geschichte, hg. v. Herwig Wolfram), Wien

2006, S. 15-122, hier S. 27-32.

3 Sefer Leket Yosher, S. 31, nach Kern-Ulmer (1990), S. 104f,

siehe dort auch zur Bedeutung/Heiligkeit des Vorhofes nach Rambam, S. 157.

4 Dank an Frau Monika Chromy und das Museum Mödling für die

Bereitstellung von Fotomaterial und Informationen. Zur Tür siehe auch Burger,

Peter u. a.: Ausgelöscht - Vom Leben der Juden in Mödling, Wien/Mödling 1988, S.

18ff und Paulus (2007), S. 359-363.

5 Nach Mann, Vivian: Zu einer Ikonografie der

mittelalterlichen Diaspora-Synagogen, in: Europas Juden im Mittelalter, Beiträge

des internationalen Symposiums in Speyer vom 20.-25. Oktober 2002, hg. v.

Christoph Cluse, Trier 2004, S. 365-376, S. 369f.

6 Sefer Shut Maharam ben R. Barukh, S. 196, Kern-Ulmer

(1990), S. 132.

7 „Eine Frage an den einsichtigen und aufgeklärten Schmuel

(...). Unser Rabbi, unterweise uns bezüglich der Erklärung in Orakh Chaijm,

Hilkot Chanukah; denn in der Synagoge stellt man den Chanukahleuchter im Süden

auf. Darauf stützt man sich und stellt ihn an die südliche Wand der Synagoge in

die Mitte der Wand, selbst wenn dort kein Eingang ist. Meiner Meinung nach sieht

es schändlich aus, denn einen Chanukahleuchter stellt man nur an die Öffnung,

die auf der rechten Seite ist und so schrieb Rema, das man ihn rechts in der

Synagoge aufstellt. Antwort: (...) rechts vom Eingang ist auch südlich des

Eingangs (...)." Shuut ha-Radbaz Teil 3, § 510, nach Kern-Ulmer (1990), S. 135.

8 Stellvertretend Helgert, Heidrun und Martin A.

Schmid: Die mittelalterliche Synagoge auf dem Judenplatz in Wien, Baugeschichte

und Rekonstruktion, in: Wiener Jahrbuch für jüdische Geschichte Kultur &

Museumswesen 4, 1999/2000, Bozen 2000, S. 91-110.

9 Sefer Leket Yosher, S. 31, zitiert nach Kern-Ulmer (1990),

S. 104f.

10 Sefer Shut Maharam ben R. Barukh, S. 495, nach Kern-Ulmer

(1990), S. 159.

11 Leket Josher, I, 86, siehe auch Spitzer, Shlomo: Bne Chet.

Die österreichischen Juden im Mittelalter, Wien 1997, S. 220) Ein Abort neben

der Synagoge wird im Sefer Chatam Sofer und bei Judah ben Eliezer Mintz, (Mahari

Mintz, Mainz 1408?-1506, Padua) erwähnt. Siehe Sefer She‘elot u-Teshuvot Mahari

Mintz, Teil 1, O.Ch. § 193, nach Kern-Ulmer (1990), Nr. 62, S. 164.

12 Kern-Ulmer (1990), S. 37.

13 Teshuvot ha Rambam, Bd. 2, § 216, Kern-Ulmer (1990), S.

36.

14 Shut Maharam ben R. Barukh, S. 191, Nr. 69: Frage zu einer

stark qualmenden Öllampe in der Synagoge, S. 174f, Nr. 19; nach Kern-Ulmer

(1990), S. 133.

15 Sefer Terumat Ha-Deshen Pesakim u-Ketavim § 67, nach

Kern-Ulmer (1990), S. 134.

16 So beispielsweise im Nürnberger Memorbuch.

17 Margharita, Antonius: Der ganz jüdische Glaub, Augsburg

1530, zitiert nach Krautheimer (1927), S. 117.

18 Maharam ben R. Barukh, § 20, Kern-Ulmer (1990), S. 31.

Siehe auch bei Maimonides, Teshuvot ha Rambam Bd. 3, § 157, Kern-Ulmer (1990),

S. 31.

19 Verkauf einer Synagoge bei Chajim Elieser ben

Jitzchak Or Sarua (Sefer She‘elot u-Teshuvot maharach Or Zaru‘ha, § 65)

Kern-Ulmer (1990), S. 165.

20 Keßler (2004), S. 26.

21 Sefer Shut Maharam ben R. Barukh, Teil 4 § 352; nach

Kern-Ulmer (1990), S. 58.

22 „(...)Thorarollen werden aufgestellt, besser ist, sie zu

legen (... )." David ben Schlomo Ibn Abi Zimra (Radbaz, Spanien 1479 – 1573

Kairo), Shuut ha-Radbaz, Teil 3, § 530; nach Kern-Ulmer (1990), S. 61.

23 Zu Arontür und Parochet äußert sich z. B. Jakob ben Jehuda

Weil (Mahari Weil), Sheelot u-Teshuvot we-hilkhot shechita u-vediqah, Hanau

1610, Teil 1, § 68; nach Kern-Ulmer (1990), S. 115.

24 „(...) meiner Erinnerung zufolge war sein Platz in der

Synagoge in (Wiener)Neustadt auf der Nordseite auf einer kleinen Bank, die auf

aschkenasisch ´sidel´ heißt. Er war auf den Aron ausgerichtet, der auf der Seite

des mittleren Aron steht, und seine Rückseite ist dem Volk gegenüber..." Sefer

Leket Yosher, S. 20, zitiert nach Kern-Ulmer (1990), S. 59..

25 „Meiner Erinnerung zufolge sprach er einmal zu mir: Nimm

eine Bank oder einen Hocker, der Schemel genannt wird, und stell ihn vor den

Aron ha-qodesh in meiner Synagoge, damit die Kohanim darauf stehen, wenn sie zur

Plattform gehen; die Höhe des Hockers war eineinhalb Spannen (...)." Sefer Leket

Yosher, nach Kern-Ulmer (1990), S. 59.

26 Dort wurde in der letzten Bauphase späten des 14. Jh. bei

der Erweiterung des Gebäudes der Fußboden auf der Ostseite um etwa 50 cm über

die gesamte Länge erhöht.

27 So z.B. bei Maimonides und David ben Shlomoh Ibn Abi Zimra

(Radbaz, Spanien 1479-1573 Kairo, Shuut ha-Radbaz, Teil 2, § 157); Kern-Ulmer

(1990), S. 80.

28 So beispielsweise im Sefer Sheelot u-Teshuvot ha-Rashba, §

96); angeführt bei Kern-Ulmer (1990), S. 76f.

29 Sefer Terumat Ha-Deshen Pesakim u-Ketavim, § 119; zitiert

nach Kern-Ulmer (1990), S. 78f .

30 Teshuvot ha Rambam Bd.2 § 215: Kern-Ulmer (1990), S. 113.

31 Sefer Sheelot u-Teshuvot maharach Or Zaruha Teil 2 AZ §

203 (1). Kern-Ulmer (1990), S. 147.

32 Response zu einer Löwenplastik auf dem Thoraschrein bei

Josef ben Ephraim Caro (Toledo 1488-Safed 1575), She‘elot u-Teshuvot Avqat

Rokhel, § 63; nach Kern-Ulmer (1990), S. 61. Dort finden sich u.a. auch

Bemerkungen zu einem Parochet mit gestickten Abbildungen (Vögel) unter Verweis

auf die Entfernung der Abbildungen in der Synagoge von Köln nach einer Response

Rabbenu Elijaqim und ein Verweis auf die Darstellung von Vögeln und Pferden in

einer Synagoge in einer Korrespondenz zwischen R. Ephraim und R. Joel. She‘elot

u-Teshuvot Avqat Rokhel, § 66, nach Kern-Ulmer (1990), S. 119f.

Zu einem Streit um einen bestickten Parochet in der Synagoge

von Padua siehe ebenfalls bei Josef ben Ephraim Caro, She‘elot u-Teshuvot Avqat

Rokhel, § 65, nach Kern-Ulmer (1990), S. 119.

33 Bei Me‘ir ben Barukh von Rothenburg, Sefer Shut Maharam

ben R. Barukh, §25; Kern-Ulmer (1990), S. 114

34 Sefer Terumat Ha-Deshen Pesakim u-Ketavim, Teil 1 § 353:

Kern-Ulmer (1990), S. 48.

35 „...vielleicht habt ihr bei einem früheren Kommentatoren

gefunden, daß an den Plätzen, wo die Frauen in der Synagoge sitzen, Männer nicht

eintreten, weil der Ort für Frauen ist..." Rashba, Sefer Sheelot u-Teshuvot

ha-Rashba, Teil 2, § 52 und § 182), nach Kern-Ulmer (1990), S. 27 und 47. „Die

Plätze, auf denen Frauen in der Synagoge sitzen, sind ein für Frauen

abgesonderter Ort und Männer treten dort nicht ein, wenn die Frauen dort sitzen.

Wir wissen nicht, was dort vorgeht (...)." Sefer She‘elot u-Teshuvot ha-Rashba,

Teil 5 § 139; nach Kern-Ulmer (1990), S. 48.

36 Keßler (2004), S. 41.

37 Sefer Leket Yosher, S. 28, Kern-Ulmer (1990), S. 160.

38 Eckert, W.P.: Aus den Akten des Trientiner Judenprozesses,

in: Judentum im Mittelalter, hg. v. P. Wilpert und W.P. Eckert, 1966, S.

283-336, hier S. 329.

39 Sefer Leket Yosher, S. 31, Kern-Ulmer (1990), S. 104f.

40 „... ich habe in allen Ländern, die ich bereiste, gesehen, daß sie feste

Synagogenplätze mit Gittern zwischen den Plätzen hatten" Ascher ben Jechiel

(Asheri/Rosh, ca. 1250-1329 Toledo), Shut leha-Rav Rabbenu Asher, Teil 5, § 3;

nach Kern-Ulmer (1990), S. 101ff; Zur Sitzverbreiterung: Rashba, She‘elot

u-Teshuvot ha Rasbah ha-mejuchasot leha Ramban (Zolkiew 1793), § 26, Kern-Ulmer

(1990), S. 101; Verbot der Erhöhung von Synagogensitzplätzen sowie Mietpreise

und Mietrecht für Synagogensitzplätze bei Jitzachq bar Sheshet Perfet

(Barfat/Ribash (Rivash)), Barcelona 1326-1408 Algier), She‘elot u-Teshuvot

...bar Sheshet, § 259, § 253, bei Kern-Ulmer (1990), S. 102-104.

|

|

|

|