|

|

|

Von Wien nach

Shanghai:

Der Architekt Leopold Ponzen

Iris MEDER

Leopold Ponzen wurde am 12. 12.

1892 in Wien geboren. Seine Eltern Ludwig Ponzen, Kaufmann aus dem südmährischen

Nikolsburg (Mikulov), und Berta Brandl hatten im Jahr 1886 geheiratet. Nach der

Matura studierte Leopold Ponzen, ab 1914 durch den Kriegsdienst unterbrochen,

Architektur.

Wie fast alle jüdischen Architekturstudenten besuchte er die von

Carl König geleitete Technische Hochschule; die Meisterklasse Otto Wagners an

der Kunstakademie wurde wegen des dort herrschenden antisemitischen Klimas von

jüdischen Studenten gemieden. An der TH freundete sich Ponzen unter anderem mit

dem gleichaltrigen Felix Augenfeld an. 1

Unter den einige Jahre älteren TH-Absolventen Oskar Strnad, Josef Frank und

Oskar Wlach hatte sich in den Jahren von Ponzens und Augenfelds Studium eine

Adolf Loos nahestehende neue Architekturauffassung vor allem im Wohnbau

entwickelt, die sich von der Wagner-Schule und der Wiener Werkstätte mit ihrem „Garniturdenken"

nachdrücklich absetzte. Mit ihren Mitstreitern und den meisten Nachfolgern

gemeinsam war Frank, Strnad und Wlach die Herkunft aus dem assimilierten

jüdischen Bürgertum. Ihre Eltern waren wie die Ponzens aus den Kronländern nach

Wien zugewandert.

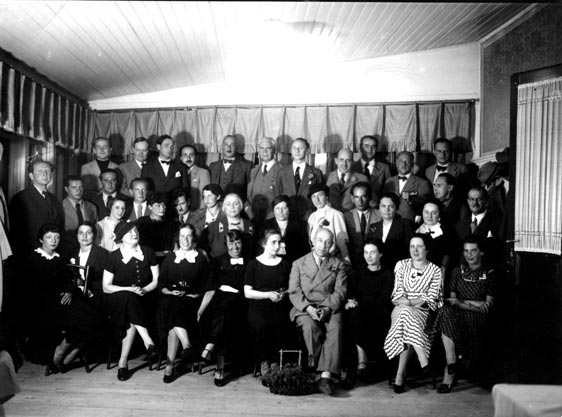

Feier zu Josef Franks 50. Geburtstag in Wien-Speising hintere

Reihe: Leopold Ponzen 5. v. l. mit Fliege und Schnurrbart, 4. v. r. Felix

Augenfeld, ganz rechts Karl Hofmann; Josef Frank in der vorderen Reihe sitzend

(Bezirksmuseum Wieden, Wien)

Bereits 1913 veröffentlichte die

„Wiener Bauindustrie-Zeitung" einige Reiseskizzen Ponzens. Nachdem er die zweite

Staatsprüfung 1918 mit Auszeichnung bestanden hatte, wurde Ponzen 1919 Mitglied

des Österreichischen Ingenieur- und Architektenvereines, 1921 außerordentliches

Mitglied der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs und war außerdem

Mitglied des Österreichischen Werkbunds. 1925 arbeitete er als Projektleiter im

Büro von Oskar Strnad, der mit seinem Projekt „Wasser und Sonne" ex aequo mit

Clemens Holzmeister den geladenen Wettbewerb zu einem großzügigen Kurzentrum im

oberösterreichischen Bad Schallerbach gewonnen hatte. 2

Mit der Ausführungsplanung wurden Strnad und Holzmeister gemeinsam beauftragt.

Zusammen arbeiteten sie ein neues Projekt mit dem Motto „Rund" aus. Holzmeisters

Projektleiter war der ebenfalls an der TH ausgebildete Max Fellerer, der sich in

einem Brief an seinen Freund Milan Dubrovic an seine Tage als Student und junger

Architekt erinnert:

„Dieses Studium, bei dem mir ein einziger Lehrer, der

Jude König, imponierte, war meine selbstbewußteste Zeit. [1925] tauchte

Holzmeister in Wien auf und wollte mich für Wien als Kompagnon haben. Ich

lehnte ab, nach Anhörung seines ersten in Wien gehaltenen Vortrages, denn

was er brachte war schauerlich. So rächt sich der schwächliche

Sauberkeitssinn, die mimosenhafte Skrupelhaftigkeit. Ich ging für 1 ½ Jahre

als sein Vertreter in das Wiener Baubüro der Schwefelbad Schallerbach AG, wo

ich mit dem Vertreter Strnad‘s, dem Architekten Leopold Ponzen, innigste

Freundschaft schloß." 3

Der Entwurf von Holzmeister und

Strnad wurde wegen zu hoher Kosten letztlich nicht ausgeführt, das Kurbad erst

1931-37 nach Entwürfen des Wagner-Schülers Mauriz Balzarek gebaut. Ponzen machte

sich selbständig und konnte als Sieger eines 1926 ausgeschriebenen Wettbewerbs

1928 das jüdische Kriegerdenkmal am Wiener Zentralfriedhof (Tor I, Gruppe 76B)

realisieren, einen eleganten Oktogonalbau in hellem Konglomeratstein mit einem

Kranz aus gesetzestafel-artigen Zinnen. 4

Ponzens Büro in der Müllnergasse 5

im 9. Bezirk5

war jedoch alles andere als ausgelastet. Weitere Aufträge blieben aus. Anders

als andere außerhalb der Gemeindebautätigkeit wenig beschäftigte Wiener

Architekten befasste sich Ponzen nicht mit Möbelentwürfen und

Wohnungseinrichtungen. An der Architektur interessierte ihn mehr das

Konstruktive.

Das Jahr 1932 begann für Ponzen

mit dem Wettbewerb „Das wachsende Haus" hoffnungsvoll. Auslober des Wettbewerbs

zu dem international hochaktuellen Thema waren das Österreichische Kuratorium

für Wirtschaftlichkeit (ÖKW), die Handelskammer, die Wiener Messe und die

„Arbeitsgemeinschaft von Handel, Gewerbe und Industrie zur Förderung der

privaten Wohnbautätigkeit". Wie Max Eisler in seiner Besprechung des Wettbewerbs

in der deutschen Architekturzeitschrift „Moderne Bauformen" betonte, lag daher –

und auch in der Besetzung der Jury hauptsächlich mit Wirtschaftsfachleuten – der

Hauptakzent mehr auf ökonomischen als auf architektonischen Aspekten. Der Kern

der zu entwerfenden Häuser mit vorgefertigten Elementen sollte nicht unter 30,

die Endausbaustufe nicht über 80 m² groß sein, das Haus aber in jeder

Ausbaustufe ein vollwertiges Wohnhaus darstellen. Die Kosten für das Kernhaus

sollten ohne Fundamentierung und Unterkellerung 5000 Schilling nicht

übersteigen. Der Wettbewerb bot nicht zuletzt den Anreiz, mit kostensparenden

rationellen Konstruktionsweisen zu experimentieren, was in Wien, das für die

städtischen Wohnbauten traditionelles Massiv-Ziegelmauerwerk vorschrieb, selten

möglich war.

Unter den 147 eingegangenen Entwürfen österreichischer

Architekten wurde ein erster Preis von der Jury, in der auch Ponzens Freund Max

Fellerer saß, nicht vergeben. Eine Auswahl der Häuser wurde im Frühjahr 1932 im

Rahmen der Baumesse auf dem Wiener Messegelände in 1:1-Modellen der Kernhäuser

temporär realisiert, darunter auch Ponzens preisgekrönter und viel publizierter

Entwurf einer Zweigelenkrahmen-Konstruktion, bei der die vorgefertigten

Eisenbetonrahmen auf dem Bauplatz armiert wurden. 6

Der erdgeschossige Kernbau mit zentralem Vordereingang sollte in der ersten

Ausbaustufe an der Front erweitert und gleichzeitig teilweise aufgestockt

werden, so dass Schlafräume und Bad in das Obergeschoss verlegt werden konnten.

In der zweiten Ausbaustufe wurde der Rest des Erdgeschosses überbaut und dem

Obergeschoss gartenseitig ein Balkon vorgelegt, mit einem zweiten Wohnraum im

Obergeschoss. Die Konstruktion aus parallelen U-förmigen Rahmen mit einer

lichten Spannweite von 6,20 m in einem Abstand von 1 m lässt an Lösungen des in

den zwanziger Jahren nach Kalifornien ausgewanderten Loos-Schülers Rudolf M.

Schindler wie das Lovell Beach House denken.

Obwohl die Hausentwürfe patentrechtlich geschützt waren und

Modelle für die Serienproduktion sein sollten, ist nur eine einzige dauerhafte

Ausführung (des Entwurfs von Franz Klimscha und Gustav Pawek) bekannt. Ponzens

Haus, das der Formensprache der klassischen Wiener Moderne folgte, wurde im

selben Jahr auch in das von Hans Adolf Vetter und Josef Frank zusammengestellte

Buch „Kleine Einfamilienhäuser" aufgenommen, ebenso wie sein Entwurf eines

würfelförmigen „Hauses für einen Blumenfreund", das sich deutlich an der „Wiener

Schule" Josef Franks orientiert. Der Grundriss des Erdgeschosses ähnelt dem

Kernhaus des „wachsenden Hauses"; die Südseite des Wohnraums ist in ein großes

Blumenfenster aufgelöst.

Im Sommer 1932 wurde auch die Wiener Werkbundsiedlung

eröffnet, in der angeblich Ponzen Führungen leitete. 7

Im folgenden Jahr veröffentlichte er in der von der ZV herausgegebenen

Fachzeitschrift „profil" den Entwurf für „Haus und Garten eines Herrn"8,

einen querrechteckigen erdgeschossigen Walmdachbau mit zentralem Eingang. Der

gartenseitig querliegende Wohnraum, der sich mit vier Fenstertüren zum Garten

öffnet, nimmt fast die ganze Grundfläche des Junggesellen-Hauses ein. Zum Garten

schwingt es konkav ein, die seitlichen Wände sind, dem Schwung der Wand und des

vorgelagerten Wasserbeckens folgend, leicht abgewinkelt. Ein Vorbild war wohl

Clemens Holzmeisters Haus Eichmann, an dem auch Fellerer als Holzmeisters

damaliger Büroleiter beteiligt war. Realisieren konnte Ponzen in dieser Zeit nur

die nicht erhaltene Portalgestaltung des Wein- und Bierlokals Johann Kührer in

Wien 9, Hahngasse 24-26, unweit seines Büros.9

Nicht nur wegen des "wachsenden

Hauses" war das Jahr 1932 für Ponzen zunächst vielversprechend. Die Stadt Wien

hatte die aufsehenerregende Entscheidung getroffen, "die Kahlenbergfrage" zu

lösen. Das alte Kahlenberg-Hotel war das letzte Überbleibsel eines

Erschließungskonzepts aus der Zeit der Wiener Weltausstellung von 1873. Ein

Trakt des teilweise verfallenen Baus wurde als Hotel weitergeführt – unter

primitivsten Umständen, da der Kahlenberg weder an das Stromnetz noch an die

Wasserversorgung angeschlossen war. Abriss und Neubau schienen unvermeidlich.

Eine "moderne Akropolis für Wien" 10

sah der Architekturpublizist Max Ermers daher bereits entstehen, als schließlich

die mehrheitlich im Eigentum der Stadt Wien befindliche Kahlenberg AG einen

Wettbewerb unter Wiener Architekten ausschrieb.

Ponzen arbeitete Anfang 1933 in seinem Büro in Wien 9,

Seegasse 16

zunächst allein am Kahlenberg-Projekt,

zog dann aber den mit einer besseren Büro-Infrastruktur ausgestatteten, aber

ebenso wenig ausgelasteten früheren Strnad-Assistenten Erich Boltenstern hinzu,

den er spätestens beim "wachsenden Haus", wo beider Projekte prämiert wurden,

kennen gelernt haben dürfte. Ihr kompromisslos modernes Kahlenberg-Projekt, an

dem Ponzen den überwiegenden Anteil hatte, verzichtete auf jede Monumentalität

und schmiegte sich mit seinem flachen Baukörper und der von den bestehenden

Mauern des Altbaus vorgegebenen abgeknickten Grundriss an den Hangverlauf. Die

Talseite des Restauranttrakts prägte eine lange Reihe großer Schiebefenster. Von

der schlichten Seitenwand der denkmalgeschützten Josefskirche war dank des

flachen Walmdachs mehr zu sehen als zuvor. Die 148 eingereichten Entwürfe wurden

im Messepalast ausgestellt. Der Jury gehörten u. a. Clemens Holzmeister, Oskar

Strnad und Max Fellerer an. Von 15 prämierten Projekten wurden sechs mit einer

detaillierteren Ausarbeitung beauftragt. Zwei erste Preise gingen schließlich ex

aequo an die Teams Carl Witzmann/Otto Niedermoser und Ponzen/Boltenstern.11

Die Realisierung des Projektes,

das neben einem Restaurant für Tausende Besucher unter anderem ein Wettkampfbad,

Tennisplätze, eine Skisprungschanze und ein Freilichttheater vorsah, musste

jedoch aus Geldmangel auf unbestimmte Zeit verschoben werden. "148 Entwürfe und

eine tote Idee", titelte Paul A. Rares im "Wiener Tag" vom 18. Juli 1933 nicht

zu Unrecht. Im Oktober 1934 initiierte schließlich der neue Wiener Bürgermeister

Richard Schmitz eine Durchführung des Projekts in stark reduzierter Form. Die

politischen Verhältnisse hatten sich nach der Auflösung des Wiener Gemeinderates

im Anschluss an die Februarkämpfe bereits spürbar verschärft, der klerikale und

zunehmend offen antisemitische Ständestaat war endgültig auch auf kommunaler

Ebene installiert. Als Boltenstern allein mit der Ausführungsplanung betraut

werden sollte, waren es beiden klar, dass Ponzen aus dem Projekt gedrängt werden

sollte, weil er Jude war. Nachdem Boltenstern vergebens versucht hatte, eine

Mitwirkung Ponzens bei der Kahlenberg AG durchzusetzen, beschlossen beide, um

das Projekt nicht zu Fall zu bringen, dass Ponzen bei anteiliger Bezahlung

inoffiziell gleichberechtigt mitarbeiten sollte.

Für die Ausführung stand nur mehr

ein Ausflugsrestaurant zur Debatte, das, in Zeiten verheerender Arbeitslosigkeit,

Platz für 4.500 Gäste, darunter auch Picknickplätze für selbstversorgende

Wanderer, und eine große Aussichtsterrasse ohne Konsumationszwang bieten sollte.

Ponzen und Boltenstern arbeiteten gemeinsam ein weiteres Vorprojekt aus. Die

elegante Fensterband-Fassade wurde jedoch vom Stadtrat als "zu nüchtern"

klassifiziert und eine weitere Überarbeitung gefordert. Bei der Kahlenberg AG

galt Ponzens Mitarbeit trotz Boltensterns Wunsch, weiter mit ihm

zusammenzuarbeiten, als unerwünscht. Ponzen bestand schließlich lediglich auf

namentlicher Nennung auch seiner Person bei künftigen Publikationen des Projekts

in Fachzeitschriften. Während sich Boltenstern mit Ponzen solidarisch zeigte,

verweigerte die Kahlenberg AG auch hierzu ihre Zustimmung. Ponzen, der sich als

jüdischer Architekt zutiefst gekränkt sah, zog daraufhin für seine Person das

Projekt zurück und forderte dazu auch Boltenstern auf:

"Ich bitte Sie, Herr Kollege, diesen schweren Schritt zu

verstehen. Ich habe mich als Mensch und schaffender Architekt gedemütigt,

ich habe einen gewaltigen Prestigeverlust auf mich genommen, der in der

einseitigen Betrauung an Sie für mich liegt und glaube ein Äquivalent für

die ideellen Schäden dadurch zu finden, wenn ich mir die Möglichkeit offen

lasse, späterhin durch Hinweis auf Veröffentlichungen bei

Existenzschwierigkeiten auf diese Arbeit hinweisen zu können. Ich wünsche

Ihnen – und es wird Ihnen sicherlich gelingen – ein neues Projekt zu

verfassen und dieses zur Zufriedenheit Ihrer Auftraggeber durchzuführen." 12

Boltenstern folgte Ponzens Wunsch,

zog das Projekt zurück und bot der Kahlenberg AG an, kostenfrei eine Neuplanung

zu erarbeiten.

Die Kahlenberg AG schrieb

daraufhin Anfang 1935 einen neuerlichen engeren Wettbewerb aus, diesmal zwischen

Boltenstern und dem 1933 zweitgereihten Oswald Haerdtl. Gemäß den Wünschen des

Stadtrates hatte Boltensterns neues Projekt keine durchgehende Fensterfront mehr,

Schiebefenster und Vollverglasung wechselten mit Fenstertüren ab. Ponzen hatte

sich aus dem Projekt völlig zurückgezogen. Das Kahlenberg-Restaurant wurde

wenige Wochen nach dem Prestigeprojekt Höhenstraße am 22. Dezember 1935 eröffnet.

Mit seiner von Strnad hergeleiteten zeitgemäß schlichten Formensprache verstand

es Boltenstern, abstrahierte Barock-Anklänge herzustellen, die dem konservativen

Wiener Publikum die Sicherheit einer verständlichen Semantik bei gleichzeitiger

Modernität gaben.

Kriegerdenkmal, Wien, Zentralfriedhof, 1926-28 (Foto Iris

Meder)

Das Verhältnis zwischen

Boltenstern und Ponzen kühlte durch die Affäre stark ab. Trotz der vermittelnden

Bemühungen des mit beiden befreundeten Max Fellerer lehnte Ponzen im Gegensatz

zu Boltenstern jede Aussöhnung ab. Boltensterns 1926 geborener ältester Sohn

Erich erinnert sich seinerseits nicht, dass sein Vater Ponzen jemals erwähnt

hätte. Über die ZV und die Ingenieurkammer hatte Ponzen Verfahren angestrengt,

die klären sollten, ob die Zurücksetzung aufgrund seiner Religionszugehörigkeit

zulässig sei. Nach einer Besprechung mit drei Mitgliedern des Ehrenrates der ZV

(unter denen mit Fritz Reichl auch ein Architekt jüdischer Herkunft war) wurde

ihm schließlich durch den ZV-Präsidenten Clemens Holzmeister mitgeteilt, seine

Benachteiligung sei auf jeden Fall unzulässig, die Angelegenheit aber eher Sache

der Kultusgemeinde als der Architektenverbände. Boltenstern treffe jedenfalls

keine Schuld an seiner Zurücksetzung. Auch der Ehrenrat der Ingenieurkammer wies

Ponzens Beschwerde zurück. 13

1934 projektierte Ponzen für die

jüdische Familie Boros/Weiner den Umbau eines alten Hauses am Hauptplatz (Hlavná

ulica 11) im ostslowakischen Kaschau (Košice). Das Projekt wurde mit einem

erläuternden Text Ponzens in "profil" 14

veröffentlicht. Das Erdgeschoss mit Graveurwerkstatt blieb erhalten, das

Obergeschoss wurde als Wohnung des Hausbesitzers, seiner Frau, seiner Mutter und

der beiden erwachsenen Söhne komplett umgebaut. Dabei entstand ein atriumartiger

exedraförmiger Dachgarten, um den sich an einem wintergartenartigen Flur die

Räume gruppierten. Die Dachterrasse und die Fassade mit französischen Fenstern

im ersten und für die Wiener Schule typischen Rundfenstern im zweiten

Obergeschoss sind an dem heute veränderten Haus noch erhalten.15

1935 nahm Ponzen am Fest zu Josef

Franks 50. Geburtstag teil, den Frank in Wien feierte, obwohl er mit seiner Frau

bereits Ende 1933 nach Stockholm emigriert war. Ponzen war zu dieser Zeit als

Baugutachter bei der Gebäudeverwaltung der Israelitischen Kultusgemeinde tätig. 16

Architektonische Planungen aus der Zeit nach dem Dachgarten-Projekt sind nicht

bekannt. Nach dem "Anschluss" 1938 emigrierte Ponzen über Japan nach Shanghai,

wo rund 18 000 Menschen Zuflucht vor dem nationalsozialistischen Regime fanden.

Mit Viktor Lurje floh mindestens ein weiterer Wiener Architekt nach Shanghai.

1883 in Wien geboren, hatte Lurje wie Ponzen bei Carl König an der Technischen

Hochschule studiert. Er arbeitete jedoch kaum als Architekt und entwarf,

teilweise in Zusammenarbeit mit Frank und Strnad, Ausstellungsgestaltungen,

Gebrauchsgegenstände und Möbel, die er oft mit Intarsien nach eigenen Entwürfen

versah.17

Vom Anfang der vierziger Jahre stammen Reiseskizzen Lurjes aus Indien18;

er starb wenig später. Ob Kontakte zu Ponzen bestanden, ist nicht bekannt.

Strnad war bereits 1935 gestorben,

Felix Augenfeld floh nach New York. Max Fellerer kündigte seinen Posten als

Rektor der Kunstgewerbeschule und blieb im "inneren Exil" in Österreich. Er

beteiligte sich am passiven Widerstand gegen den Nationalsozialismus und

versteckte jüdische Freunde in seiner Wohnung im Hochhaus in der Herrengasse.

Der als politisch unzuverlässig und "rot" geltende Boltenstern verlor alle

Lehraufträge und hielt seine sechsköpfige Familie mit privaten Bauaufträgen über

Wasser.

Über die Lebensumstände und

architektonischen Planungen Ponzens in seiner Zeit in Shanghai ist nichts

bekannt. Angeblich arbeitete er dort als Theaterarchitekt. 19

Das einzige dauerhaft nach seinen Entwürfen realisierte Projekt dürfte,

abgesehen vom verändert ausgeführten und im Jahr seines 70jährigen Bestehens

großteils demolierten Kahlenberg-Restaurant, das jüdische Kriegerdenkmal am

Zentralfriedhof sein, das letztlich Ponzens einziges erhaltenes und

glücklicherweise auch gut instand gehaltenes Werk darstellt. Es ergibt sich das

heterogene, bruchstückhafte Bild eines Architekten, der in seiner Tätigkeit

immer wieder gehemmt und behindert wurde und kaum Möglichkeiten hatte, seine

Projekte ausgeführt zu sehen. Trotz seiner entmutigenden Erfahrungen plante

Ponzen bald nach Kriegsende, nach Wien zurückzukehren. Dazu kam es nicht mehr.

Ponzen starb am 10. 10. 1946 in Shanghai an Leukämie.20

-

1 s. Briefwechsel im Teilnachlass Augenfelds im Jüdischen

Museum Wien. Augenfeld, der neben seinem TH-Studium auch die Bauschule von Adolf

Loos besuchte, gründete nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft mit

Oskar Strnads Assistenten Karl Hofmann das Büro Hofmann/Augenfeld, das

zahlreiche Aufträge in Wiener Psychoanalytiker-Kreisen ausführte; unter anderem

entwarf Augenfeld den Schreibtischstuhl Sigmund Freuds. Später war er Assistent

Strnads. 1938 emigrierte Augenfeld in die USA, Karl Hofmann nach Australien. Zu

Augenfeld s. auch: Ruth Hanisch, Felix Augenfeld, Diplomarbeit Universität Wien

1995.

-

2 s. Werkverzeichnis Oskar Strnad, in: Iris Meder, Evi Fuks (Hg.),

Oskar Strnad 1879-1935, Salzburg: Pustet/Jüdisches Museum Wien, 2007.

-

3 Max Fellerer an Milan Dubrovic, 9. 9. 1949 (Nachlass

Dubrovic, Wien Bibliothek).

-

4 s. Patricia Steines, Hunderttausend Steine. Wien: Falter

Verlag, 1993. Die Unterlagen zum Wettbewerb befinden sich in den

Central

Archives for the History of the Jewish People (CAHJP) in Jerusalem (Archiv der

IKG Wien, Bestand Jerusalem, A/W 1176).

5 s. Dresslers Kunsthandbuch, Berlin: Curtius, 9. Jg. 1930.

6 s. z. B. Architektur und Bautechnik 1932, H. 3, S. I;

Österreichische Bauzeitung 1932, S. 245f.; Moderne Bauformen 1932, S. 289ff.;

Zeitschrift des ÖIAV 1932, S. 53f.; Leopold W. Rochowanski, 60 wachsende Häuser,

Wien 1932, S. 48ff.; Das Wüstenrot-Eigenheim 1933, S. 16.

7 s. Helmut Weihsmann, In Wien gebaut. Lexikon der Wiener

Architekten des 20. Jahrhunderts. Wien: promedia, 2005.

8 s. profil 1933, S. 80f.

9 s. Alois Ortner, Geschäftsportale, Wien 1935, S. 58.

10 Der Wiener Tag, 1. 3. 1933, S. 3.

11 s. profil 1933, S. 241. Zur Kahlenberg-Bebauung s. auch:

Iris Meder, Semmering und Akropolis – Die Bebauung des Kahlenbergs, in: Judith

Eiblmayr/Iris Meder (Hg.), Moderat Modern. Erich Boltenstern und die Baukultur

nach 1945, Wien Museum/Verlag Anton Pustet, 2005.

12 Brief Ponzens an Boltenstern vom 13. November 1934, Archiv

Erich Boltenstern, Wien.

13 Briefwechsel Ponzen–Boltenstern sowie diverse

Stellungnahmen der Kahlenberg AG, der ZV und der Ingenieurkammer, Archiv Erich

Boltenstern, Wien. Der für Ponzens Zurückdrängung verantwortliche Vorsitzende

der Kahlenberg AG, Rudolf Neumayer, stieg 1938 nach der Entlassung Norbert

Liebermanns zum Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung auf.

14 profil 1934, S. 114f.

15 Für Recherchen zu diesem Projekt danke ich Maroš Semančík

vom Museum Kežmarok.

16 s. IKG a/VIE/IKG/I-III/LG/Wien 9/Faszikel 7.

17 Lurje war in Wien für die Keramikfirma Brüder Schwadron

tätig. In Berlin realisierte er 1924 die Ausstattung des Messehauses „Haus am

Tiergarten" in der Bellevuestraße sowie 1928 Intarsien in der Bibliothek von

Heinrich Straumers Haus Otto Stolberg in Charlottenburg. Weiter entstanden unter

anderem ein intarsierter Pfeiler im Teeraum von Emil Fahrenkamps Hotel Vier

Jahreszeiten in Hamburg und Wandbilder für die Düsseldorfer „Rheinterrassen"

(beide 1926) sowie 1927 Wandbilder und Plastiken im Hotel Duisburger Hof in

Duisburg (Architekten Pfeifer und Grossmann), außerdem 1930-31 die

Gemeindewohnhausanlage Wien 15, Loeschenkohlgasse 35-37/Pilgerimgasse 4-6.

18 s. MAK-Kunstblättersammlung.

19 s. Weihsmann, In Wien erbaut.

20 zu Ponzen s. auch: Iris Meder, Offene Welten – die Wiener Schule im

Einfamilienhausbau 1910-1938. Dissertation Universität Stuttgart 2001,

elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2005/2094/(Buchpublikation in

Vorbereitung).

|

|

|

|