"EIN STERN FÄLLT VOM HIMMEL"

Der deutschsprachige Emigrantenfilm 1934 - 1937

Monika KACZEK

Vom 18. Februar bis 30. März 2000 fand im traditionsreichen Bellaria

Kino in Wien eine Retrospektive des Filmarchiv Austria statt. Unter dem

Titel "Unerwünschtes Kino. Der deutschsprachige Emigrantenfilm 1934

- 1937" wurden Filme präsentiert, die von jüdischen Emigrantinnen

und Emigranten in Österreich, Ungarn und der Tschechoslowakei geschaffen

wurden.

Noch im März 1933 gelangte die Filmlandschaft Deutschlands unter

nationalsozialistische Kontrolle. Sechs Tage nach der Gründung des

Propagandaministeriums, wurde am 17.März eine eigene Filmabteilung

innerhalb dieses Ministeriums geschaffen. Im Juni kam es zur Novellierung

der Filmkontingentordnung: Ein Film konnte demnach nur mehr als "deutsch"

anerkannt werden, wenn alle Mitwirkenden "Deutsche" - nach nationalsozialistischem

Terminus "Arier" - waren. Personen jüdischer Abstammung

wurden automatisch als Ausländer eingestuft und mussten eine

Arbeitserlaubnis beantragen.

Als einziges Land mit einer größeren

und deutschsprachigen Filmproduktion war Österreich ein bevorzugter

Fluchtort. Seit 1926 gab es zwischen beiden Staaten eine freie Einfuhr

von Filmen - ab 1933 wurde dieser Zustand allerdings brüchig. Deutsche

Stellen legten österreichischen Produzenten klar, welche Filme nach

Deutschland gelangen durften. Im März 1934 erklärte sich der

Verband der Filmindustriellen Berlin bereit, österreichische Kollegen

"zur Vorbeugung künftiger Einfuhr- und Zensurschwierigkeiten

zu beraten." Obwohl es in Österreich keinen "Arierparagraphen"

gab, wurden ab 1935 alle Gespräche im Sinne der Nationalsozialisten

geführt. Es entfiel zwar der Nachweis einer deutschen Staatsbürgerschaft,

aber "arische Abstammung" mußte nachgewiesen werden. Wenige

Ausnahmen wurden erlaubt: bei Künstlerinnen und Künstlern, die

nach Diktion der Nürnberger Gesetze "Halb- oder Vierteljuden"

waren, aber auch bei "arischen" Filmschaffenden, die mit einer

Jüdin/einem Juden verheiratet waren. Hier finden sich Namen wie Henny

Porten, Leo Slezak, Heinz Rühmann und Hans Moser.

Trotzdem schien Österreich ein - noch - sicheres Exilland zu sein,

wo Emigranten unabhängige Produktionsfirmen gründeten, wie zum

Beispiel Rudi Loewenthal, Erich Morawsky und Fritz Schulz (die beiden

Erstgenannten stammten aus Berlin) ihre Wien-Film KG, Morawsky & Co.

(die Eintragung ins Handelsregister lautete allerdings Wiener-Film KG,

Morawsky & Co). Mit Salto in die Seligkeit (1934, Regie: Fritz Schulz)

produzierten sie den ersten von Nazideutschland unabhängigen Spielfilm.

Doch ein Jahr später, nach Letzte Liebe (Regie: Fritz Schulz), wurde

die Produktionstätigkeit eingestellt, obwohl die Wiener-Film weiter

bestehen blieb. Mit Der Pfarrer von Kirchfeld schufen Jakob und Luise

Fleck 1937 den letzten unabhängigen österreichischen Film. Seine

Vorführungen führten zu starken Protesten aus der rechten Ecke.

Kinobetreiber, die den Film programmiert hatten, erhielten anonyme Drohungen.

Dennoch wurde er ein Publikumserfolg.

Provisorische Zuflucht

Bereits im Jahre 1912 wurde in Ungarn das erste Studio, Hunnia, fertiggestellt.

Zu den bekanntesten Filmregisseuren zählten Mihály Kertész

(der in den USA als Michael Curtiz den unsterblichen Klassiker Casablanca

schuf) und Sándor Korda (später: Alexander Korda). Die Räteregierung

unter Béla Kun verstaatlichte alle drei Branchen der Filmindustrie:

Produktion, Vertrieb und Kinos. Nach dem Sturz der Räterepublik (Herbst

1919) kam es zu ersten Maßnahmen gegen jüdische Filmschaffende.

Durch eine Verordnung aus dem Jahre 1920 wurden alle jüdischen Kinobesitzer

aus der Branche ausgeschlossen. Erst drei Jahre später wurde diese

Vorlage modifiziert: Die Verjagten durften in ihren Beruf zurückkehren.

Schon in den frühen 30er Jahren war das staatseigene Hunnia-Studio

Anziehungspunkt für ausländische Produzenten. 1935 drehte Stefan

(István) Székely Ball im Savoy mit einem Star des unabhängigen

Films: Hans Jaray (1906 - 1990). Vom 1934 bis 1937 wirkte Hans Jaray in

sieben unabhängigen Produktionen mit. Seine letzte Rolle was die

des Pfarrers Hell in der Anzengruber Verfilmung Der Pfarrer von Kirchfeld

(1937). Am 14. März 1938 emigrierte er nach Zürich, dann im

Mai desselben Jahres nach Paris und schließlich nach New York. In

den Jahren des Exils machten schwere Depressionen eine Arbeit unmöglich.

Erst nach der Rückkehr nach Wien 1948 war wieder an eine künstlerische

Tätigkeit zu denken.

Im Jahre 1937 spielte Otto Wallburg in Béla Gaáls Lustspiel

Bubi (Österreich/Ungarn) mit. Otto Wallburg, 1889 als Otto Maximilian

Wasserzug in Berlin geboren, galt als einer der Starkomiker des deutschen

Films. Als "liebenswerter Dicker" trat er in zahlreichen Klassikern,

wie Der Kongreß tanzt (Deutschland 1931), auf. Im Frühjahr

1934 emigrierte er nach Österreich, wo er in einigen ungarisch-österreichischen

Produktionen mitwirkte. Als aber immer weniger Engagements in Aussicht

waren, floh Otto Wallburg nach Holland, wo er ab 1943 im Untergrund lebte.

Nach einer Denunziation wurde er verhaftet, in das Lager Westerbork gesteckt

und von dort nach Auschwitz deportiert, wo er Ende Oktober 1944 ermordet

wurde.

Die Ereignisse des Februar 1934 in Österreich führten dazu,

daß Prag und Brünn - Städte mit einem regen deutschsprachigen

Kulturleben - Anlaufstelle für politische Flüchtlinge aus Österreich

wurden. Die "grüne Grenze" zwischen den beiden Ländern

erleichterte die Einreise ohne gültige Papiere.

Die Unterzeichnung des Münchner Abkommens im Jahre 1938 und die Kapitulation

des Präsidenten Eduard Benes brachte dem von Tomás Garrigue

Masaryk geschaffenen demokratischen Staat ein jähes Ende. Xenophobie

und Nationalismus zeigten sich nun stärker, auch die Filmbranche

war davon betroffen. Bereits am 12. Oktober 1938 - wenige Tage nach dem

Münchner Abkommen - gab es Aufrufe, die tschechoslowakische Filmindustrie

von "Schmarotzern, die mit dem tschechoslowakischen Volk nichts zu

tun hätten" zu säubern. Jüdische Filmunternehmer wurden

zwar nicht direkt angesprochen, doch die Botschaft lag auf der Hand. Am

3. März 1939 mußten alle jüdischen Mitglieder aus der

Tschechoslowakischen Filmunion austreten. Nur 13 Tage später besetzten

deutsche Truppen die Tschechoslowakei, und das Reichsprotektorat Böhmen

und Mähren wurde proklamiert. Am 21. Juni wurden die Nürnberger

Gesetze eingeführt. Im August war allen jüdischen Bürgerinnen

und Bürgern der Kinobesuch in Böhmen und Mähren verboten.

Die Slowakei wurde unter Führung von Josef Tiso ein selbständiger

Vasallenstaat Deutschlands.

Im Jahre 1933 mußte das Ehepaar Luise und Jakob Fleck - beide waren

in der Regie tätig - Deutschland verlassen und emigrierte nach Wien.

Von dort aus drehten sie 1935 in der Tschechoslowakei zwei Filme: Csárdás

und Der Wilderer vom Egerland. Zwei Jahre später konnte das Ehepaar

in Österreich filmen. Nach dem "Anschluß" wurden

beide in den Konzentrationslagern Dachau und Buchenwald interniert. Dank

der Hilfe des emigrierten Regisseurs William Dieterle glückte ihnen

aber die Flucht, und um die Jahreswende 1939/1940 flohen sie nach Shanghai.

Der Ausbruch des Pazifikkrieges bedeutete für sie, wie für die

vielen anderen Flüchtlinge, Arbeitsverbot und somit ein Leben in

größter Not. Obwohl das Ehepaar Fleck 1947 wieder nach Österreich

zurückkehrte, war für beide ein Wiedereinstieg in die Filmindustrie

nicht mehr möglich.

"Es wird im Leben dir mehr genommen als gegeben..."

Weitere tragische Einzelschicksale verbergen sich hinter den Namen der

Künstlerinnen und Künstler, die im Programm der Retrospektive

des Filmarchiv Austria aufscheinen.

Kurt Gerron (1897 - 1944) führte Regie in der musikalischen Verwechslungskomödie

Bretter, die die Welt bedeuten (Österreich 1935). Seine berühmteste

Leinwandrolle war wohl die des Varietédirektors Kiepert in Josef

von Sternbergs Der Blaue Engel (Deutschland 1930). Am 1. April 1933 -

am Tag des sogenannten "Judenboykotts" - betrat ein Aufnahmeleiter

während Dreharbeiten von Kurt Gerron das Filmstudio und schrie: "Alle

Juden verlassen das Studio!" Noch im selben Monat emigrierte Kurt

Gerron nach Paris, wo es ihm gelang, zwei Filme zu realisieren. Über

Österreich kam er im Oktober 1935 nach Holland. Nach dem Überfall

der Niederlande durch die Deutsche Wehrmacht leitete er das jüdische

Theater Joodsche Schouwburg in Amsterdam. Im September 1943 wurde er verhaftet

und über das Lager Westerbork in das Konzentrationslager Theresienstadt

deportiert. Dort drehte er den NS-Propagandastreifen Der Führer schenkt

den Juden eine Stadt. Die Hoffnung, durch diese Arbeit sein Leben, seine

Familie und Mitwirkende zu retten, ging nicht in Erfüllung. Wie alle

anderen am Film Beteiligten wurde Kurt Gerron im Herbst 1944 nach Auschwitz

deportiert und ermordet.

Zunächst gefeiert und dann verjagt wurde auch Joseph Schmidt (1904

- 1942). Schon als Kind fiel der in Davideny nahe Czernowitz Geborene

durch eine hervorragende Stimme auf. Mitte der 20er Jahre kam er nach

Berlin, wo er auf der Bühne und später auch im Kino Karriere

machen sollte. Im Film Ein Lied geht um die Welt (Deutschland 1933) gelang

Joseph Schmidt der endgültige Durchbruch. Ein Jahr später drehte

Regisseur Richard Oswald in London das Remake My Song goes around the

World. Auch Ein Stern fällt vom Himmel (Österreich 1934, Regie:

Max Neufeld) - wurde in England unter dem Titel A Star fell from Heaven

1936 wiederverfilmt. In seinem letzten Film Heut' ist der schönste

Tag in meinem Leben (Österreich 1936) konnte Joseph Schmidt sein

wohl schönstes Lied vortragen: "Es wird im Leben dir mehr genommen

als gegeben". Nach der Annexion Österreichs 1938 floh er nach

Frankreich und weiter in die Schweiz. Völlig verarmt starb er - erst

38 Jahre alt - in einem Internierungslager bei Zürich am 16. November

1942 an Herzversagen.

Als im Jahre 1947, auf Wunsch der Mutter des Verstorbenen, ein Rechtsanwalt

die Hinterlassenschaft Joseph Schmidts sichtete, fand er bloß einen

Koffer mit vergilbten Hemden und verschimmelten Schuhen, einen Siegelring

und eine

goldene Uhr, die der einst gefeierte Tenor als Anerkennung von einer Plattenfirma

erhielt.

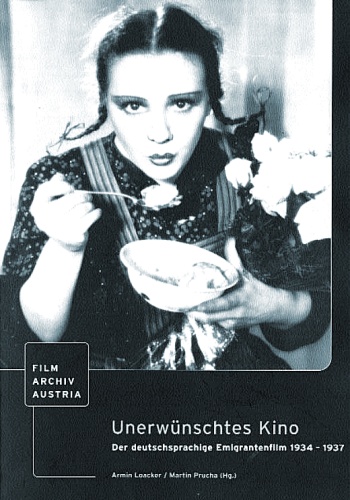

Zur Retrospektive erschien eine umfangreiche Publikation mit Essays zur

unabhängigen Filmproduktion in Österreich, Ungarn und der Tschechoslowakei,

mit ausführlichen Filmbeschreibungen samt Porträts der wichtigsten

Filmschaffenden: Armin Loacker/Martin Prucha (Hrsg.), Unerwünschtes

Kino. Der deutschsprachige Emigrantenfilm 1934 - 1937. Filmarchiv Austria,

Wien 2000

(ISBN 3-901932-06-02). Sie ist im Filmarchiv Austria (Obere Augartenstraße

1, 1020 Wien, Tel.: 216 13 00) oder im gut sortierten Buchhandel erhältlich.

Zurück

|