|

Die spätere „Roßmühle“ in

Korneuburg:

Anmerkungen zur mittelalterlichen Synagoge

Arne HERBOTE / Simon PAULUS

Das als Ruine erhaltene Bauwerk der ehemaligen Synagoge in

Korneuburg dürfte zu den bemerkenswertesten und wichtigsten Zeugnissen

mittelalterlicher Synagogenarchitektur im deutschsprachigen Raum zählen.1

Mit

den noch erhaltenen Bauwerken in Sopron und Bruck an der Leitha, den vermutlich

auch in Resten noch bestehenden Bauten in Tulln, Hainburg und Neulengbach sowie

einer Reihe nur mehr archivarisch feststellbaren Synagogen (Mödling,

Perchtoldsdorf, Krems, Eggenburg, Wiener Neustadt, Klosterneuburg, Neunkirchen)

gehört sie zu einer Gruppe einfacher Saalbauten, die zwischen etwa 1290 und 1360

in der weiteren und engeren Umgebung Wiens entstanden.2

Die „Roßmühle“ in Korneuburg, Ansicht von

Nordosten (Foto: S. Paulus 2002)

Die frühesten Nachrichten über den Aufenthalt von Juden in Korneuburg sind mit

einer Überlieferung zu einem angeblichen Hostienwunder und einem

Hostienfrevelvorwurf verbunden. Ein Untersuchungsprotokoll, das 1305 anläßlich

der Überprüfung der Vorgänge angelegt wurde, berichtet von zwei Juden, die im

Zusammenhang mit dem Hostienfrevel hingerichtet wurden.3 An der Stelle des

Hauses des Juden Zärklin entstand eine Walfahrtskapelle, die als Gottesleichnam-

oder Blut-Christi-Kapelle 1338 den Augustiner-Eremiten als Kapelle zusammen mit

den ehemaligen Judengebäuden übertragen wurde. Der Standort dieser Bauten befand

sich an der Stelle des heutigen, in seinem Erscheinungsbild wesentlich auf einen

Ausbau im 18. Jahrhundert zurückgehenden Augustinerklosters in der Nähe des

Stockerauer Tores im Nordwesten der Stadt.

Für den Zeitraum nach diesen Ereignissen liegen nur wenige Nachrichten über den

Aufenthalt von Juden in der Stadt vor. Zwischen 1350 und 1420, dem Jahr der

landesweiten Vertreibung aus dem Herzogtum, lassen sich insgesamt etwa neun

ihrer Herkunft nach aus Korneuburg stammende Juden belegen, die überwiegend in

Wien wohnhaft waren.4 Dennoch muß in der Stadt eine größere jüdische Gemeinde

bestanden haben, da zwischen 1371 und 1418 drei Judenrichter bezeugt sind und

1469 eine wohl bereits 1420 konfiszierte und seitdem als landesfürstlicher

Schüttkasten dienende Synagoge der Stadt überlassen wird.5

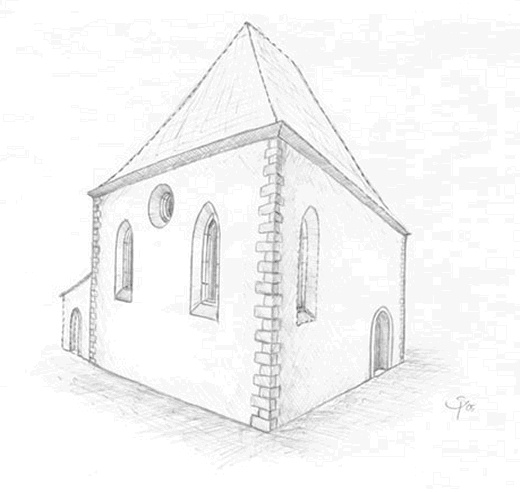

Korneuburg, Ansicht des rekonstruierten

mittelalterlichen Bauwerks von Nordosten

(Zeichnung: S. Paulus 2005)

Dieses heute noch erhaltene Bauwerk befindet sich östlich des Hauptplatzes, in

der Biegung der Roßmühlgasse unmittelbar an der ehemaligen Stadtmauer. Bis zum

Ende des 16. Jahrhunderts wurde es von der Stadt an verschiedene Handwerker

vermietet, bevor es an den Bürger Johannes Ros(en)müller kam, der darin eine

Mühle einrichtete („Roßmühle“). Nach einem Brand im Jahr 1766 diente das Gebäude

als Speicher und Magazin. Heute befindet sich in dem seit 1980 unter

Denkmalschutz gestellten Bauwerk, dessen Dach 1942 nach einem Sturm abgetragen

wurde, ein Schuppen, der etwa die Hälfte des Raumes einnimmt.

Schon Leopold Moses hat das Bauwerk in seiner Aufstellung mittelalterlicher und

frühneuzeitlicher Synagogenbauten aufgrund des zu Beginn des 20. Jahrhunderts

noch guten Erhaltungszustands hervorgehoben und seine Geschichte kurz

dargestellt.6 Anläßlich der Unterschutzstellung 1980 wurden die Fassaden

photogrammetrisch vermessen, jedoch nie im Sinne einer Baualterskartierung

ausgewertet. Trotz des großen Bekanntheitsgrades, nicht zuletzt durch die

Erwähnungen bei Pierre Geneé und Carol Herselle Krinsky blieb eine eingehendere

Untersuchung und Würdigung des Bauwerks bisher bis auf eine unveröffentlichte

Begutachtung durch den Kunsthistoriker Ferenc David aus.7 Erst Andrea

Sonnleitner widmete 1998 dem Bau in ihrer Magisterarbeit zu den

mittelalterlichen Synagogen im ehemaligen Herzogtum Österreich ein ausführliches

Kapitel und nahm basierend auf Davids Gutachten eine Einordnung unter

stilistischen wie typologischen Gesichtspunkten vor.8 Im Oktober 2002 konnte das

Bauwerk durch Mitarbeiter und Studierende des Fachgebiets Baugeschichte der TU

Braunschweig lasertachymetrisch aufgemessen und dokumentiert werden. Auf dieser

Grundlage basiert der hier vorgestellte Versuch einer Rekonstruktion des

Gebäudes in seinem ursprünglichen Zustand vor der Konfiskation von 1420.9

Korneuburg, Ansicht des rekonstruierten

Innenraums nach Osten

(Zeichnung: S. Paulus 2005)

Bei dem Bauwerk handelt es sich um einen kubischen Mauerwerksbaukörper aus

Bruchsandstein mit einer Werksteineckquaderung auf leicht gestrecktem,

rechteckigem Grundriß. Die Abmessungen betragen Außen etwa 10,50 x 13,20 m.10

Bei einer Mauerstärke von 81-90 cm ergeben sich Innenmaße des geosteten Raumes

von 8,80 m Breite und 11,40 m Länge.11 Die Höhe des Gebäudes bis zur Trauflinie

betrug ursprünglich etwa acht Meter. Heute liegt das Umgebungsniveau ungefähr 80

bis 90 cm über dem mittelalterlichen, was anhand der Position des auf der

Nordseite noch erkennbaren vermauerten Portals geschlossen werden kann.

Zusätzlich wurde vermutlich nach dem Brand 1766 die Mauerkrone um etwa einen

Meter erniedrigt und das heute sichtbare Traufgesims angelegt. Die

Fenstergliederung der Ost- und Westfassade, auf die noch näher eingegangen

werden soll, legt nahe, daß der Bau bereits vor dem Umbau ein hohes steiles

Walmdach besaß.

Der Innenraum wurde von einem zweijochigen, sechsteiligen Gewölbe überspannt,

dessen Konsolen, Wanddienste und die Putzkanten trotz der starken Beschädigung

durch den Brand noch gut sichtbar sind. Bis zum Boden geführte Dienstvorlagen

mit Kapitellen in den Ecken und in der Mitte der Längswände bereiteten die

Rippengurte und Diagonalrippen vor. Die mittleren Zusatzrippen endeten auf

Konsolen. Kapitelle, Konsolen und Solbänke der Fenster setzten in gleicher Höhe

an.

Die Ostfassade wurde ursprünglich durch eine großes, vermutlich mit einer

Maßwerkrosette ausgefülltes Rundfenster bestimmt, flankiert von zwei sehr

schmalen spitzbogigen Lanzettfenstern, dessen nördliches heute noch in Teilen

sichtbar ist. Fenster gleicher Ausformung befanden sich sehr wahrscheinlich auch

auf den Längsseiten, wo sie bedingt durch die innere Anordnung der Gewölbekappen

auf der Südseite jeweils auf der von innen betrachtet rechten Travée eingesetzt

wurden. Auf der Nordseite lag ein solches Fenster im östlichsten Joch, ein

weiteres vielleicht im westlichsten,12 so daß die Fenster der Längsseiten sich

nicht regelmäßig gegenüber lagen. Der heute zugemauerte Eingang, ein gotisches

Spitzbogenportal von etwa 1,55 m Breite befand sich in der Mittelachse des

westlichen Joches der Nordwand.13

Korneuburg, Blick in die Nordostecke. Zu

erkennen sind ein teilweise vermauertes Lanzettfenster und direkt unterhalb der

Mauerkrone Reste eines Rundfensters (oben rechts) sowie darunter der

Giebelabdruck des Toraschreins

(unten rechts), (Foto: S. Paulus 2002)

Wie auf der Ostseite sind auch auf der Westfassade in etwa der gleichen Höhe

Reste des Gewändes eines Rundfensters zu sehen. Möglicherweise besaß der Bau

sonst keine weiteren Öffnungen an dieser Wand, da die heute hier vorhandenen

Fenster und Tordurchbrüche späteren Bauphasen zuzurechnen sind und anscheinend

keine älteren ersetzt haben dürften.14 Das Fehlen weiterer Fensteröffnungen zur

Westseite könnte damit zusammenhängen, daß die Synagoge hier - im Gegensatz zur

heutigen Situation - gegen ein Nachbargrundstück stieß und somit auf einer nur

von der Roßmühlengasse aus zugänglichen Parzelle lag.

Auf der Außenseite der Südwand sind knapp über dem heutigen Bodenniveau vier

heute vermauerte Öffnungen mit aus Ziegelsteinen gemauerten Segmentbogenstürzen

zu erkennen. Auf der Innenseite lassen sich teilweise noch die Steinrahmungen

schmaler waagerechter Sehschlitze feststellen. Damit ist erwiesen, daß sich an

der Südseite der für die Frauen bestimmte Anbau befand, der auf älteren

Abbildungen der Mühle wohl in überbauter Form noch sichtbar war. Seine

Grundrißform läßt sich anhand des heute noch sichtbaren Verlaufs einer

Bodenlinie, die die Grundstücksgrenzen markiert, als ein schiefwinkliges,

langgezogenes Trapez ablesen. 15

Bemerkenswert ist, daß sich an der Innenseite der Ostwand die Putzkante der

Toraschreinrahmung erhalten hat. Der Schrein besaß einen Dreiecksgiebel mit

einem Steigungsmaß von etwa 45 Grad. Die Nische selbst wurde später durch das

Einbrechen eines Zugangs zerstört. Ferner befand sich in der östlichen Ecke der

Nordwand ein Wandschrank, dessen steinerne Rahmung noch erkennbar ist. Eine

weitere Nischenrahmung ist westlich neben dem Portal erhalten. Vermutlich saßen

auch in der Westwand weitere Nischen.

Ungewöhnlich ist das aus zwei sechsstrahligen Jocheinheiten bestehende

Rippengewölbe. Es leitet sich von spätromanischen Rippengewölbesystemen im

anglo-normannischen Raum ab (St. Trinité und St. Etienne in Caen, um 1100

eingewölbt) und gelangte über die Vermittlung französisch-kathedralgotischer

Vorbilder in den deutschsprachigen Raum.16 Im Synagogenbau läßt es sich bei der

Synagoge in Marburg an der Lahn (2. Bauphase um 1270) und in der etwa

gleichzeitig errichteten Prager Altneuschul feststellen, hier jedoch in

abgewandelter Form: Bedingt durch die Zweischiffigkeit des Prager Baus wird die

Querrippe nur bis zum Schlußstein geführt, so daß eine fünfstrahlige Wölbeinheit

entsteht. Die rhythmische Gliederung der Wand durch Dienste und Konsolen ist

jedoch der Korneuburger Synagoge sehr ähnlich, was durchaus auf eine

Beeinflussung des Korneuburger Baus durch das Prager Vorbild schließen läßt.

Anhand der historischen Entwicklung der jüdischen Niederlassung in Korneuburg

ist der Entstehungszeitraum des Gebäudes zunächst grob zwischen etwa 1330 und

1420 einzugrenzen. Stilistisch und aufgrund des historischen Hintergrunds dürfte

sie im 2. Drittel des 14. Jahrhunderts erbaut worden sein. In Bezug auf ihre

Raumgröße von ca. 100 qm wird die Korneuburger Synagoge nur von der

archäologisch dokumentierten Synagoge in Wien übertroffen, die Ende des 13.

Jahrhunderts von 76 qm auf etwa 120 qm erweitert und zweischiffig eingewölbt

wurde. Dies deutet darauf hin, daß dem Bau in Korneuburg einiges an Bedeutung

zugemessen wurde und die Zahl und Finanzkraft der im 14. Jahrhundert dort

ansässigen Juden nicht unbeträchtlich gewesen sein wird.

Als einzigartiges Baudenkmal zeugt die ‚Roßmühle’ bis heute von der kulturellen

Blüte des österreichischen Judentums im 14. Jahrhundert.

1 Vgl. Paulus, Simon: Die Architektur der aschkenasischen Synagoge im

Mittelalter, Dissertation TU Braunschweig, 2005.

2 Vgl. die Artikel zu den Synagogen in Bruck/Leitha und Tulln in DAVID, Ausgaben

Nr. 58 (September 2003) und Nr. 63, Dezember 2004.

3 Vielleicht fanden die Ereignisse bereits einige Jahre früher statt. Die

Angaben über die Zahl der hingerichteten Juden sind widersprüchlich, andere

Quellen sprechen von zehn Personen. Germania Judaica (GJ) II/1, S. 450.

4 GJ III/1, S. 673f.

5 GJ III/1, S. 674.

6 Moses Baubeschreibung entbehrt allerdings jeglicher ernstzunehmender

Grundlage, da er die verschiedenen späteren Umbauten nur unzureichend von dem

Kernbau unterscheiden kann. Moses, Leopold: Synagogenbauten und deren Reste in

Niederösterreich, in: Unsere Heimat 5, Wien 1932, S. 301f.

7 Genée, Pierre: Synagogen in Österreich, Wien 1992, S. 26f; Krinsky, Carol

Herselle: Europas Synagogen, Stuttgart 1988, S. 130; David, Ferenc: Über die

Synagoge in Korneuburg, unveröffentlichtes Manuskript im Stadtmuseum Korneuburg,

1982; Adalbert Klaar führt es im Baualtersplan auf; Klaar, Adalbert:

Baualterplan von Korneuburg, 1951; Magnus, Neama: Der letzte Rest

österreichischer Geschichte des mittelalterlichen Judentums, in: Die Gemeinde,

IKH Wien, Dezember 1982, S. 35; Starzer, Albert: Geschichte der

landesfürstlichen Stadt Korneuburg, 1899, Auszug zitiert bei: Gold, Hugo:

Geschichte der Juden in Österreich, Tel Aviv 1971, S. 45.

8 Sonnleitner, Andrea: Mittelalterliche Synagogen im ehemaligen Herzogtum

Österreich, unveröffentlichte Magisterarbeit, Universität Wien 1998, S. 41-78.

Siehe auch Besprechung von Pierre Genée in DAVID, Dezember 1998.

9 Gedankt sei an dieser Stelle den Eigentümern für die Bereitschaft, das Gebäude

zu vermessen und zu dokumentieren.

10 Nordwand: 13,05 m, Südwand: 13,22 m.

11 Innenmaße: Nordwand: 11,27 m; Südwand: 11,46 m; Ostwand: 8,78 m; Westwand:

8,63 m.

12 Zur Zeit der Dokumentation lag dieser Bereich noch weitestgehend unter einer

neuzeitlichen Putzschicht, so daß eine endgültige Klärung nur durch eine

genauere Untersuchung erzielt werden kann.

13 David vermutet anhand versetzter Steinblöcke neben dem Portal, daß hier

nachträglich abgearbeitete Fialen aufgesessen hätten. Sonnleitner (1998), S. 58.

14 Sonnleitner meint hier unterhalb des Okulus noch einen Teil eines

Fenstergewändes zu erkennen. Sonnleitner (1998), S. 58.

15 13,20 m/ 4,40 m/ 13,90 m/ 2,50 m. Maßangaben nach Sonnleitner (1998), S. 59.

Es ist anzunehmen, daß der Raum nicht die ganze Breite erreichte, wie sie die

heutige Grundstückgrenze vorgibt.

16 Noyon (nach 1170), Sens (1168), Paris, Notre-Dame (Langhaus 1175-1196), Laon

(um 1200).

Zurück

|