|

Warum ich Soldat wurde

Karl PFEIFER

2003, anlässlich der Verleihung der Joseph

Bloch Medaille, hielt Dr. Wolfgang Neugebauer, damals Leiter des

Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands, eine Rede, in der er

auch auf einen Repräsentanten der Initiative muslimischer Österreicher bezug

nahm, „dem offenbar diese heutige Ehrung missfällt". Jener schrieb ihm am 16.

11.2003, dass Karl Pfeifer „als militanter Besatzer" nach Palästina hingefahren

war und „als solcher dort agierte". Dr. Neugebauer reagierte:

„Ein [noch nicht] Fünfzehnjähriger, der

mittel- und waffenlos vor den NS-Judenverfolgungen in Europa geflüchtet ist,

wird zum Besatzer herabgewürdigt und zum Schuldigen an einer Katastrophe,

die in Wirklichkeit durch den Aggressionskrieg der arabischen Nachbarn gegen

Israel ausgelöst wurde."

Da solche Angriffe nicht nur von islamistischer Seite kommen

und die meisten Zeitgenossen nicht viel über die damaligen Ereignisse wissen,

ist es notwendig aufzuzeigen, wie es wirklich war und in welchem historischen

Kontext alles geschah.

Karl Pfeifer (ganz rechts)

Wir, eine Gruppe von Vierzehnjährigen, denen die Flucht aus

Europa Anfang 1943 gelang, hatten das Glück, unser Leben gerettet zu haben und

gleichzeitig das Gefühl der Hilflosigkeit, denn unsere Verwandten waren im

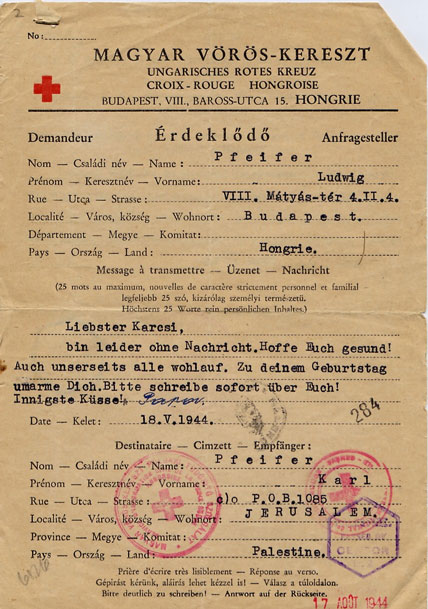

deutschen Machtbereich geblieben. Alles was wir tun konnten, waren

Rotkreuz-Briefe mit 25 Wörtern zu senden und auf die Antwort zu warten.

Diejenigen unserer Freunde, die aus Kroatien kamen, konnten nicht einmal das

tun. Zwei meiner lieben Freunde, Dan und Jaakov waren kaum zehnjährig aus dem

kroatischen Vernichtungslager Jasenovac geflüchtet, ihre Eltern wurden dort

ermordet. Am 19. März 1944, als deutsche Truppen Ungarn besetzten, kamen uns die

Tränen in die Augen, denn wir – die wir aus Ungarn kamen – wussten unsere

Verwandten in Gefahr. Erst nach Kriegsende erfuhr ich, dass mein Vater zwar die

Befreiung in Budapest erlebte, doch am gleichen Tag wie sein Schwager einen

Herzinfarkt erlitt und starb. Beide wurden im Januar 1945 in einem Massengrab

verscharrt.

Bereits in Budapest, in der zionistischen Jugendbewegung, war

es uns klar, dass wir in einem Kibbuz leben wollten. Wir sahen darin eine ideale

Lebensform, in der jeder nach seiner Fähigkeit arbeitete und nach seinen

Bedürfnissen versorgt wurde. Das waren die Ideale. Es kam natürlich zu einem

radikalen Bruch mit meinen bisherigen Lebensgewohnheiten. Obwohl ich schon in

Budapest als Lehrling physisch gearbeitet hatte, war das nichts im Vergleich zu

der physischen Arbeit, die ich im Kibbuz kennen lernte. Hier wurde ein

unterentwickelter Junge - ich war noch keine fünfzehn, sah aber aufgrund der

schlechten Ernährung in Europa wie ein Dreizehnjähriger aus - sofort zu

schwerster landwirtschaftlicher Arbeit herangezogen. Für mich war das eine sehr

harte Erfahrung, da ich wenig erfolgreich war.

Es gab auch andere Probleme. Wir waren dreißig Jugendliche

aus mehreren Ländern und hatten keine gemeinsame Sprache, so blieb uns gar

nichts anderes übrig, als fleißig Hebräisch zu lernen.

Die Erziehung im Kibbuz wollte einen "neuen Menschen"

hervorbringen. Die dazu erforderlichen Eigenschaften waren auch Wahrheitsliebe

und Aufrichtigkeit. Der ideale "neue Mensch" sollte keinen Unterschied zwischen

Worten und Taten, kennen vor allem aber sollte er die Interessen des Kollektivs

beachten.

Die Generation des Palmach

1946 waren wir noch keine 18 Jahre, und man stellte uns vor

die Alternative, nach dem wir nicht mehr zur Jugendalia gehörten, entweder in

einen anderen Kibbuz zu gehen, irgendwo an die syrische oder libanesische

Grenze, oder uns freiwillig zur Eliteeinheit der illegalen Hagana zu melden, der

jüdischen Selbstverteidigungstruppe, Vorläufer der Zahal, der Zawa Hagana

Leisrael, der Verteidigungsarmee Israels, die vom Gewerkschaftsbund Histadrut

finanziert wurde. Wir haben uns nach längeren Diskussionen entschlossen, zur

Palmach1 zu gehen.

1946 war es schon klar, dass es zu einer Auseinandersetzung

mit den arabischen Nachbarn kommen würde. Ich war Mitglied einer Bewegung, die

an den binationalen Staat von Juden und Arabern glaubte. Aber es schien schon

damals so, als ob das nicht möglich wäre. Das haben viele von uns geahnt. Wenn

wir durch gewisse arabische Dörfer fuhren, dann ertönte manchmal der gellende

Schrei "Jahud, jahud", ("Juden, Juden"). Und das hörte sich nicht freundlich an.

Rotkreuzbrief mit ungarischen Kosenamen Karcsi

Die Frage des binationalen Staates hatte vor dem Holocaust

natürlich eine andere Bedeutung als danach. Denn nach dem Holocaust gab es das

große Problem mit der Sheerit Haplita, den Übriggebliebenen, den Überlebenden,

dem Rest der Juden, wie man sie genannt hat. Diese irrten in Österreich2,

Deutschland und Europa herum und wollten eine Heimat haben.

Und es gibt nichts Zynischeres, als zu behaupten, dass „die

Zionisten" diese "armen Leute", die angeblich gar nicht nach Erez Israel

wollten, eingefangen und sie mit Propaganda davon überzeugt hätten, ins Land zu

kommen. Das Gegenteil war der Fall. Gerade die Überlebenden übten einen enormen

Druck aus. Sie wollten ein eigenes Land. Ihre Erfahrungen mit den Ländern und

Völkern, aus denen sie kamen, waren katastrophal. Zurückkehren, in die Länder,

wo es wie in Ungarn, Polen und der Slowakei noch nach 1945 Pogrome gab, konnten

und wollten die meisten nicht.

Die einzige Gesellschaft, die diese Menschen aus praktischen

wie ideologischen Gründen haben wollte, war die jüdische in Erez Israel. Damals

fanden auch die großen Demonstrationen gegen die Mandatsmacht statt: "Öffnet die

Tore! Alia Hofschit, Freie Alia!" Wir forderten von der britischen Mandatsmacht,

die ausgerechnet 1939 die Rechte der Juden in Erez Israel, darunter auch das

Recht zur Einwanderung, radikal beschränkt hatte, freie Einwanderung, alle Juden

sollten einwandern dürfen. Und das wurde dann in Israel auch Gesetz: Jeder Jude,

der ins Land einwandert, kann - mit einigen wenigen Ausnahmen - die

Staatsbürgerschaft erhalten.

Als wir zum Palmach gingen, gab es eine ungeheure Welle der

Begeisterung, wir hatten das Gefühl, Teil der Welt von morgen zu sein, zumal ja

die Sowjetunion und die volksdemokratischen Staaten den Zionismus diplomatisch

und später auch mit Waffen unterstützten. Da kamen überhaupt keine Zweifel auf,

dass das nicht richtig sein könnte, oder dass wir auch Unrecht begehen könnten.

Mehr als 60 Jahre nach diesen Geschehnissen könnte ich zur

Nostalgie neigen. Doch die Geschichte war nicht so einfach. Viele von uns

verloren ihre Familie oder große Teile ihrer Familie während des Holocaust.

Unsere Lehrer und unsere Fürsorgerin konnten nicht Eltern und Familie ersetzen.

Und die Erziehung wollte einen "neuen Menschen" hervorbringen, der vor allem

Mitglied eines Kollektivs sein sollte. Die individuelle Entwicklung war nur

insofern erwünscht, als es dem Kollektiv passte. Zum Hebräisch lernen gehörte

auch der T‘nach, das Alte Testament, das nicht nur die ethischen Gebote

enthielt, sondern auch unser Recht auf dieses Land betonte. Wir lernten die

Geographie, die Flora und Fauna des Landes aufgrund des T‘nach. Unsere Helden

waren die Helden der Bibel. Der T‘nach, das war der jüdische Beitrag zur

Weltkultur. Die Feste, die wir feierten, waren keine religiösen Feste, sondern

nationale beziehungsweise die Feste, die Juden vor zweitausend Jahren gefeiert

hatten. Pessach war das Fest der Freiheit, wir feierten im Kibbuz den

Seder-Abend mit unserer eigenen Hagada, und da wurden schon bald nach dem Krieg

die Helden der Ghettoaufstände und des Partisanenkampfes erwähnt. Das Fest

Schwuot (Pfingsten) war das Fest der ersten Früchte, Sukkot, das Laubhüttenfest,

wurde auch als Erntefest begangen. Chanukka war das Fest des Lichtes und des

jüdischen Heroismus. Begriffe aus der religiösen Sprache, wie "Kibbuz Glujot",

das Zusammenführen der Diaspora-Gemeinden, wurden zur politischen Forderung.

Natürlich lernten wir während unserer Ausflüge das Land

kennen und lieben. Es war für uns selbstverständlich, dass wir ein Recht auf

dieses Land hatten und dieses Recht auch mit der Waffe in der Hand gegen

diejenigen verteidigen würden, die uns dieses Recht absprechen wollten. Noch

hofften wir, dass die Nachbarn uns akzeptieren würden. Denn viele unserer

arabischen Nachbarn waren auch erst während der Zeit der britischen

Mandatsherrschaft in das Land eingewandert, angezogen durch den einmaligen

Aufschwung, den die jüdische Einwanderung gebracht hatte.

Doch 1947 - 49 kam es anders. Wir mussten uns verteidigen und

6.000 junge Männer und Frauen fielen im Kampf um die Unabhängigkeit des

jüdischen Staates, das war ein Prozent aller jüdischen Einwohner von Erez

Israel.

Die zionistische Arbeiterbewegung wurde von einer Generation

von Politikern geleitet, die meistens aus kleinen Städten in Osteuropa kamen und

selbst noch in religiösen Schulen (Cheder und Jeschiwa) gelernt hatten. Sie

fühlten sich als diejenigen, die eine alte jüdische Tradition fortsetzten. Auch

wenn sie sich auf universelle Werte beriefen, waren sie tief in der jüdischen

Kultur und Tradition verankert. Das gab ihnen das Gefühl der Selbstsicherheit.

Die im Land geborene Generation, die Sabres, verspotteten oft

genug diese älteren Führer, die lange Reden hielten und uns "Zionut", d.h.

Zionismus, predigten. Aber wir blickten zu Ben Gurion auf, der sich mit sicherem

Instinkt nicht beirren ließ und am 14. Mai 1948 in Tel Aviv den demokratischen

jüdischen Staat proklamierte.

Es entbehrt nicht einer gewissen Tragikomik, daß ich als fast

80jähriger im Land, aus dem ich als 10jähriger verjagt wurde, von gewissen

Linken als "Zionist" und "Kriegstreiber" u.a. auch wegen meiner Dienstzeit in

der israelischen Armee angegriffen werde. Und das von Leuten, die andererseits

bereit sind, Holocaustleugnungen zu verharmlosen.

1 Palmach = Plugot Machaz, Kommandotruppe der Hagana,

die am 19.5. 1941 unter dem Eindruck des Vormarsches deutscher Truppen im nahen

Ägypten gegründet wurde. Die Einheiten des Palmach wurden 1948 in die

israelische Armee integriert; der Stab des Palmach wurde am 7. November 1948 von

Ben Gurion aufgelöst.

2 Zum österreichischen Verhältnis gegenüber jüdischen Flüchtlingen aus

Osteuropa vgl.: "Ich bin dafür die Sache in die Länge zu ziehen". Wortprotokolle

der österreichischen Bundesregierung von 1945 – 52 über die Entschädigung der

Juden. Hg. von Robert Knight (1988). Sowie: Thomas Albrich: Exodus durch

Österreich. Die jüdischen Flüchtlinge 1945-1948" (1987).

n

Zurück

|