|

|

|

Die Schwabacher „Judenlettern"

Gerald GNEIST

Bei der typographischen Gestaltung1

von Druck-erzeugnissen kommt der Bruchschrift heute kaum noch eine Bedeutung

zu. Die bis zum Jahre 1941 in vielerlei Variationen für den Buchdruck so

häufig gegossenen Typen blieben im Gedächtnis des Volkes lediglich als

„Nazischrift" in Erinnerung. Dabei sind gerade diese Lettern kein Erbe der

Nationalsozialisten, aber wer weiß das heute noch?

Bereits im 15. Jahrhundert kamen im

Schriftsatz neben der alten Antiqua die Fraktur- oder Bruchschriften auf2,

sodass die Buchdrucker im Verlauf der Entwicklung bei gegossenen

Druckschriften allmählich auf viele verschiedene Schriftgattungen und

Sonderschriften3 zurückgreifen konnten. Die Nachfolger Gutenbergs

definierten die Frakturschriften auch als gotische oder deutsche Schriften,

was aber nicht dazu führte, dass etwa die Antiqua4 gegenüber der

Fraktur bedeutungslos geworden wäre. Gerade aus diesem Grund konnte sich im

deutschen Raum seither jene so charakteristische Zweischriftigkeit

herausbilden, die heute fast völlig verloren gegangen ist. Das Phänomen der

Parallelität im Schriftsatz war seitdem innerhalb der Zunft der Buchdrucker

verwurzelt, in den alten Schriftgießereien schuf man meist gleichzeitig

Fraktur- und Antiquaschriften. Beiden Schriftarten haftete optisch, bedingt

durch den Schriftcharakter gerundeter bzw. gebrochener Typen, eine sehr

große Gegensätzlichkeit an, die noch gesteigert wurde durch den

jahrzehntelang tobenden Streit zwischen Anhängern der lateinischen Antiqua

und jenen der deutschen Fraktur. Dies war ein Kampf, der auch auf

weltanschaulichem Boden ausgetragen wurde. Trotz dieser Querelen setzte im

Schriftsatz eine äußerst schöpferische Entwicklung ein. Aus der Überfülle

vorhandener Frakturschriften und ungeachtet unterschiedlichster Schnitte,

die eine nahezu unbegrenzter Ausdrucks- und Wandlungsfähigkeit der Typen

erlaubten, erlangte dennoch eine einzige Bruchschrift überragende Bedeutung,

nämlich die Schwabacher Schrift. Diese überaus beliebte Fraktur war

zunächst eigentlich die Schrift der Renaissance- und der Reformationszeit

gewesen. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde sie weitgehend durch andere

Bruchschriften verdrängt, erlebte aber im Zeitungsdruck des deutschen

Sprachraumes während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine neue Blüte.

Viele Zeitschriften in Deutschland verwendeten im Satz wieder die

Schwabacher Lettern; auch in österreichischen Boulevardblättern

beherrschten diese den Satzspiegel. Erst durch das Geheime Rundschreiben vom

3. Jänner 1941 wurde im gesamten „Deutschen Reich" und somit auch in der

„Ostmark" die Schwabacher für Druckerzeugnisse verboten. Martin

Bormann teilte den Reichsleitern, Gauleitern und Verbändeführern im Auftrag

des Führers mit:

„Die sogenannte gotische Schrift als eine deutsche

Schrift anzusehen oder zu bezeichnen ist falsch. In Wirklichkeit besteht die

sogenannte gotische Schrift aus Schwabacher Judenlettern. Genau wie

sie sich später in den Besitz der Zeitungen setzten, setzten sich die in

Deutschland ansässigen Juden bei Einführung des Buchdrucks in den Besitz der

Buchdruckereien, und dadurch kam es in Deutschland zu der starken Einführung

der Schwabacher Judenlettern. Am heutigen Tage hat der Führer in

einer Besprechung mit Herrn Reichsleiter Amann und Buchdruckereibesitzer

Adolf Müller entschieden, dass die Antiquaschrift künftig als Normal-Schrift

zu bezeichnen sei. Nach und nach sollen sämtliche Druckerzeugnisse auf diese

Normal-Schrift umgestellt werden. Sobald dies schulbuchmässig möglich ist,

wird in Dorfschulen und Volksschulen nur mehr die Normal-Schrift gelehrt

werden. Die Verwendung der Schwabacher Judenlettern durch Behörden wird

künftig unterbleiben; Ernennungsurkunden für Beamte, Strassenschilder u.

dgl. werden künftig nur mehr in der Normal-Schrift gefertigt werden. Im

Auftrage des Führers wird Herr Reichsleiter Amann zunächst jene Zeitungen

und Zeitschriften, die bereits eine Auslandsverbreitung haben, oder deren

Auslandsverbreitung erwünscht ist, auf Normal-Schrift umstellen."5

Allein die Tatsache, eine Antiquaschrift als „normal" zu

bezeichnen, implizierte, die Frakturschriften als „abnormal" zu

disqualifizieren. Hier waren handfeste politische Ziele im Spiel, galt es

doch, durch die Vereinheitlichung der Schriften die paneuropäischen

Herrschaftspläne europäischer Faschisten - natürlich unter deutscher Führung

- zu realisieren. Somit lag der Grund für den „typographischen Unfug"

Hitlers in der berechnenden Absicht, dieses letternreine „neue Europa"

künftig leichter anführen zu können. Mittels dieser Maßnahme wurde

Deutschland, das sich damals satztechnisch durch die Dominanz der

Frakturschriften ohnehin schon deutlich von kyrillischen Schriften des

Ostens distanziert hatte, dem „lateinischen", kapitalistischen Westen

zugeschlagen. Steinberg, der Historiker der Druckkunst, bemerkte dazu später

trocken, dies sei „the one good thing Hitler did for German civilisation",

gewesen.

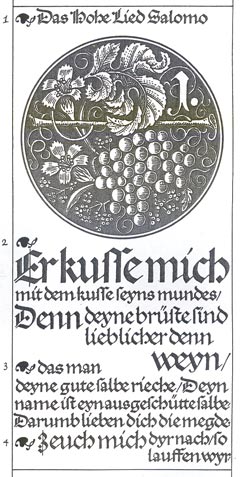

Das Bild zeigt einige Zeilen des 1983 in

der DDR erschienen Buches Das Hohe Lied Salomo. Es handelt sich um eine

Sammlung althebräischer Liebes- und Hochzeitslyrik in der Übersetzung von

Martin Luther. Der Text lautet: „Er kusse mich mit dem kusse seyns mundes/denn

deyne brüste sind lieblicher denn weyn/. Abbildung mit freundlicher

Genehmigung: Gerald Gneist

Die Entscheidung der Nationalsozialisten, bei

Druckerzeugnissen den Antiquaschriften den Vorrang zu geben, um die

weitreichenden Pläne einer NS-Herrschaft umsetzen zu können, führte dazu,

dass heutzutage die gedruckten Frakturschriften nur mit Mühe gelesen werden

können. Jungen Historikern etwa bleibt dadurch das Lesen von

Geschichtsquellen im Originaldruck oder in der Originalschrift vorenthalten.

Rudolf Koch, überzeugter Christ, Lehrer und Ehrendoktor

der Theologie schrieb schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts:

„Die Kunst des Schreibens ist heute zu einem großen Teil

den Kunstfreunden, ja selbst den Künstlern eine fernliegende, [...] unserer

Zeit nicht mehr gemäße Fertigkeit."

Koch war ein Verehrer der großen Leistungen anderer

Völker. Das Alte Testament imponierte ihm; die schönsten Handschriften

fanden sich seiner Meinung nach in den Psalmen- und Prophetentexten. Für

eine jüdische Gemeinde stellte er handgetriebene Kultgeräte und

Schriftteppiche in hebräischer Sprache her. Der spätere Offenbacher

Ehrenbürger Siegfried Guggenheim zählte zu seinen besten Freunden. Im

nordamerikanischem Exil veröffentlichte Guggenheim in Neu York anno 1948

posthum das Buch Rudolf Koch, His Work and the Offenbach Workshop.

Koch, am 9. April 1934 verstorben, hatte weder

Röhm-Putsch noch Nürnberger Rassegesetze miterleben müssen. Sein früher Tod

verhinderte den Konflikt mit den neuen Herren Großdeutschlands, welche die

Schwabacher in den Setzkästen nicht mehr dulden wollten. Die Frakturschrift

aber ist mehr als ein Mittel zum Zweck: Sie schafft ein erweitertes

Lebensgefühl, sie ist ein Mittel der Bildung.

1 Mit der Erfindung des Buchdruckes setzte eine

Entwicklung der Typographie ein, die, ausgehend von der lateinischen

Druckschrift, Anregungen der Kalligraphie aufnahm und die Schwerpunkte der

graphischen Gestaltung einerseits auf Formenstrenge und andererseits auf

Dekorativität legte.

2 Die Fraktur erschien zum ersten Mal 1513 in einem

Gebetbuch Kaiser Maximilians.

3 Unter Schrägschriften (Kursivschriften) sind im

deutschen Schriftsatz nicht nur Bruchschriften (Frakturschriften) zu

verstehen, sondern auch Rundschriften (Antiquaschriften, die alle „s" -

Formen aufweisen), die von deutschen Schriftschöpfern bzw. Gießereien als

Hausschnitt herausgebracht wurden.

4 Die Antiqua, Lateinschrift oder noch besser Altschrift

genannt, ist eine aus der lateinischen Quadrat- und der Humanistenschrift

abgeleitete Druckschrift.

5 Quelle: Bundesarchiv Koblenz. Man beachte übrigens die „s" - Schreibung

der Nationalsozialisten, die unangenehm an die letzte deutsche

Rechtschreibreform erinnert.

Zurück

|

|

|

|